みなさん、こんにちは。長介です。いかがお過ごしでしょうか。

私はといえば、先日から、「手の器用さ」を測る「巧緻性」を高めるため、家庭での取り組みをはじめました。

これは、来る「小学校受験の対策」と、本来「こどもに持っていてほしい創作力」を高めるための取り組みになります。

なんでも、小学校受験で出題される「巧緻性」を測る作業には、日常的な題材が多いとのこと。たとえば、「お絵描き」、「色塗り」、「紐通し」や「蝶々結び」、ノリやセロテープ、ホッチキスなどの工作ツールを使える、などなどです。

4歳を過ぎたあたりからは、特別に巧緻性をあげる取り組みをしたわけではありませんが、日常的に手作業をしていたので、巧緻性は高いと思っていました。しかし、先日の小学校受験向け模試の結果を見る限り、そうではないようです。

どうやら、この「巧緻性」なるもの、絵を描いたり想像力を発揮したりを見るだけでなく、「工作」や「日常作業」においての器用さも指すようです。巧緻性が低いとされるのも、さもありなん。

というわけで、市販の教材を活用し、早速この巧緻性アップに取り組みはじめました。ここでは、その模様をお伝えします。

なお、受験用課題に限らず、これまで創作したものについては、下記のページでも紹介しています。ご興味があれば、ぜひご覧ください。

小学校受験の巧緻性対策に興味のある方、知育としての工作や、子供の想像力・創造力を養う方法に興味がある方、参考となれば幸いです。

【小学校受験の巧緻性】課題の対応について

「巧緻性」とは、いわば「手の器用」さです。

この巧緻性を測るために、小学校受験の検査では、お絵描き、色塗りなどの「絵画制作」、紐通しや蝶々結びなどの「日常作業」、そのほか、様々な「工作」課題を通じて、ノリやセロテープ、ホッチキスなどの工作ツールを使えるか、指示された行動ができるか、などを検査します。

「工作」や「日常作業」で出題される課題自体は、日常で取り組んでいれば、決して難しいものではありません。

しかし、やっていなければ、突然できるようになるものでもありません。

やってきたか、そうでないかで、習熟度は明らかに違いがでます。形になっているか、まるっきり出来ていないかというような、明確な違いです。

また、当然ですが、これらの検査は、検査時間内に終える必要があります。

そのため、「工作」課題の場合は、まずは、「はさみ」「のり」「ホッチキス」や「セロテープ」など、制作ツールを「使いこなせる」ことを目標に、家庭でも日常的に工作に取り組みたいところです。

【小学校受験の巧緻性対策】日常生活作業について

日常生活で必要な作業を通じ、巧緻性を見る出題も定番です。代表的なものは、「ひもとおし」や「蝶結び」でしょう。このほか、折り紙(紙を折る・切る)、「あやとり」などがあります。

このなかで、経験上、習熟に時間がかかると感じる作業が、「ひもとおし」です。

親から見れば簡単に見える課題でも、子供にとっては、「慣れていなければ」とうてい太刀打ちできない類のものです。こちらも、一定期間、しっかりと取り組んでおきたいところです。

「ひもとおし」が練習できる知育ツールは

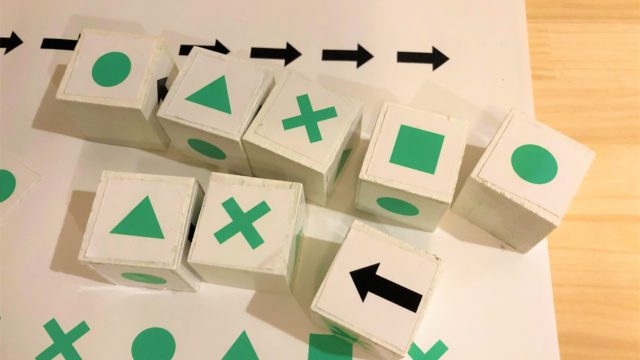

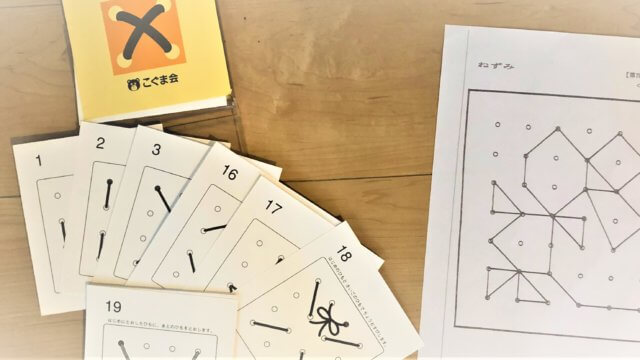

「ひもとおし」は、提示された図と同じ模様を、ひもを使って作る作業です。この作業は、知能育成的にも重視されているからか、小学校受験と直接関係のない幼児教室「ピグマリオン」の教材でも、見かけました。

私が家庭で提示していた「紐通し」の教材は、下記のようなものです。知育的に取り組んでいたため、制限時間内に終わらせるといった対策を行っていませんでした。現在も、戸惑うことがない程度には慣れていると思います。

左は、「こぐま会」、右は「ピグマリオン」のひもとおし教材です。

左は、「こぐま会」、右は「ピグマリオン」のひもとおし教材です。

導入当時の頃はびっくりした記憶があるのですが、紐を数か所に通す、ただそれだけの作業でも、子供にとっては色々な能力が必要らしく、作業にすごく時間がかかります。その間、家事をしていたほうが良いでしょう。。慣れてくれば早くなります。そして、確実にできるようになります。

この紐通しは、器用さを高めるだけでなく、点図形などと同様の、認識能力を高める訓練にもなるので、ぜひ取り組んでおきましょう。

下記のような商品も発売されていました。私はこの商品を使用したことがありませんが、「ひもとおし」であれば、効果は同じように思います。

【小学校受験の巧緻性対策】絵画制作について

巧緻性の検査には、「絵画」の制作作業もあります。

子どもが描く絵は味わい深いものがあり、子どもの個性が出ている絵は私も大好きです。

もし同じように思われる方がいれば、子供の個性は大事にしつつ、受験用絵画制作のポイントも踏まえるスタンスで、受験対策に取り組みましょう。

受験用絵画制作と聞くと、私などは、子供の可能性を狭める指導とイメージしてしまいますが、実際は良い指導ポイントもあります。たとえば、我が子の場合は、自由に人の絵を描こうとすると、その大きさはどちらかというと小さく、顔も小さくなりました。

このように、子供が好きなように自由に絵を描くと、小学校受験で良いとされるポイントを満たさず、得点に結びつかないことがあるようです。

詳しくは、受験教室の先生や、小学校受験に知見のある、絵画教室の先生に聞いてみましょう。関連の書籍をあたってみるのも良いかもしれません。

しかし、受験まで時間があって準備期間が取れるなら、まずはお絵描きの楽しみを体感してもらうことが一番です。

絵を描く楽しみを見い出せば受験対策も容易に

受験までの準備期間が取れるようでしたら、まずは、絵を描くことの楽しみに気づかせてほしいと思います。

本来、創作意欲は、子供の中から湧き上がってくるものですから、その意欲に働きかけるのが良いでしょう。

もし、子供があまり創作に乗り気でない傾向があるならば、家庭で一緒に絵を描いたり、外部のワークショップに参加してみたりと、子供が創作の楽しみを見つける手助けをしましょう。そうすることで、自然に、大きく、子どもの創作能力が育ってゆくと思います。

我が子の場合、4歳半ごろから月2回ではありますが、アトリエに通っていて、創作に対する楽しみを見出しているようです。

「月2回は少ないかな」と思っていたのですが、ワークショップ感覚の、良い刺激になっているようです。絵を描くことがますます好きになり、日常でもよく絵を描いています。

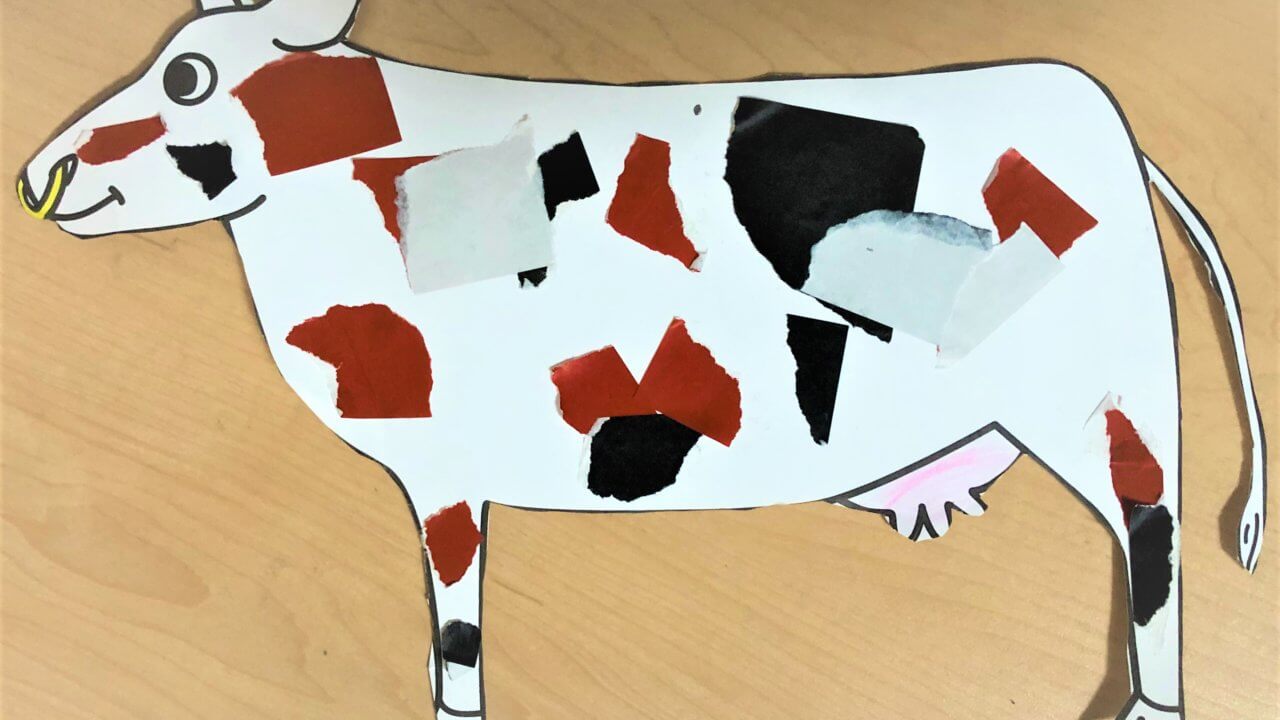

ちなみに、下記は、つい先日、家で提示してみた制作課題(絵)です。

これは、知人から譲ってもらった、他の幼児教室の制作問題です。紙面にあらかじめ記載された「四角」から連想して絵を描くという課題。

子供が描いた絵のテーマは、「ロボットの街」らしい。とりあえず、ゲラゲラ笑っておきましたが、想像以上にカオスで、実は少し素で眺めていました。なんだか恐ろしい笑

でも、これが子供の「自分らしさ」らしいのです。

「どうしてこれを描こうと思ったの?」と私が聞いたら、「考えたわけではなくて、頭が勝手にそう思ったから」と言っていたので。頭のなかどうなってんの笑

これが、受験用として良いかどうかは、わかりません。ただ、発想や表現だけを見るならば、なかなか見られない絵だなーと思い、これには触れないようにしました。

このように、幼児教室からの絵画制作アドバイスにおいても、聞くべきは聞き、さておくものはおいておく、のスタンスにしています。子供へのアドバイスは、あくまで子供の創作性や楽しみを壊さない程度とし、無理強いしないようにしています。

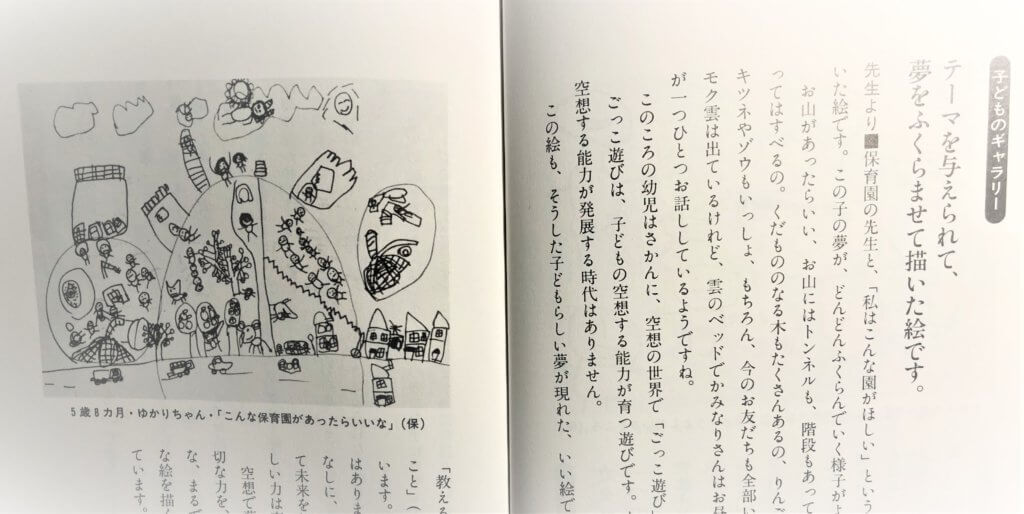

【参考】絵を描くことを教えすぎない方が良いという話

小学校受験の絵画対策としては余談になりますが、「絵を描くこと」についてお伝えしたいことがひとつ。

それは、「絵を描くこと」も知育の一つとして捉え、親は見守る立ち位置に徹するということです。そうすることで、子供の様々な能力を伸ばす効果があると思います。

これは、パズルや思考力を伸ばすプリントと同じように、親は教えすぎず、無理に型にはめず、とにかく出来上がったものの感想を言って褒める―これだけで、絵はどんどん上達すると実感しています。

もともと私自身は、「子供が絵を好きになってほしい」「上手に描けるようになってほしい」という思いから、お絵描きの所作を身に着けるために、レッスン形式のプリントを家庭でやってもらおうと思っていました。

しかし、調べたり考えたりしているうちに再考。

「どうやったら自分のイメージに近く描けるかを考えること」「試すこと」を子供に考えてもらい、発信してもらう場として、お絵描きを活用しようと思いました。

したがって、結局のところ家で行ってきたのは、「子供が描きたい時に自由に書いてもらうこと」、「描いた絵の感想や良いと思ったポイントに触れて褒めること(→モチベーションを高めること)」でした。

今となっては、「絵を描こう」と誘われるので、(特に描きたいわけではないが)一緒に描いたりしています。

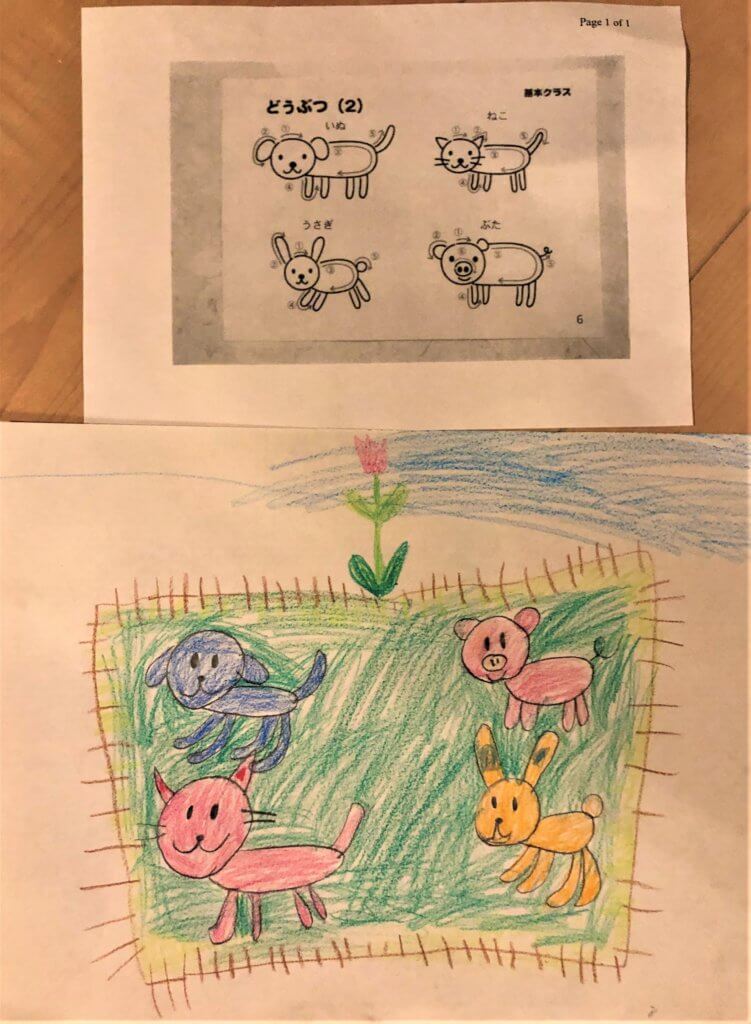

おそらく、お子さんがお絵描きを好きになれば、自然と下記のような絵は描けるようになるでしょう。

幼児教室で出題された絵画制作。記載の動物が登場する絵を描くというもの。家で絵の描き方を教えることはありませんが、悪くなさそうです。〇を上手に描けていたのが印象的でした。

幼児教室で出題された絵画制作。記載の動物が登場する絵を描くというもの。家で絵の描き方を教えることはありませんが、悪くなさそうです。〇を上手に描けていたのが印象的でした。

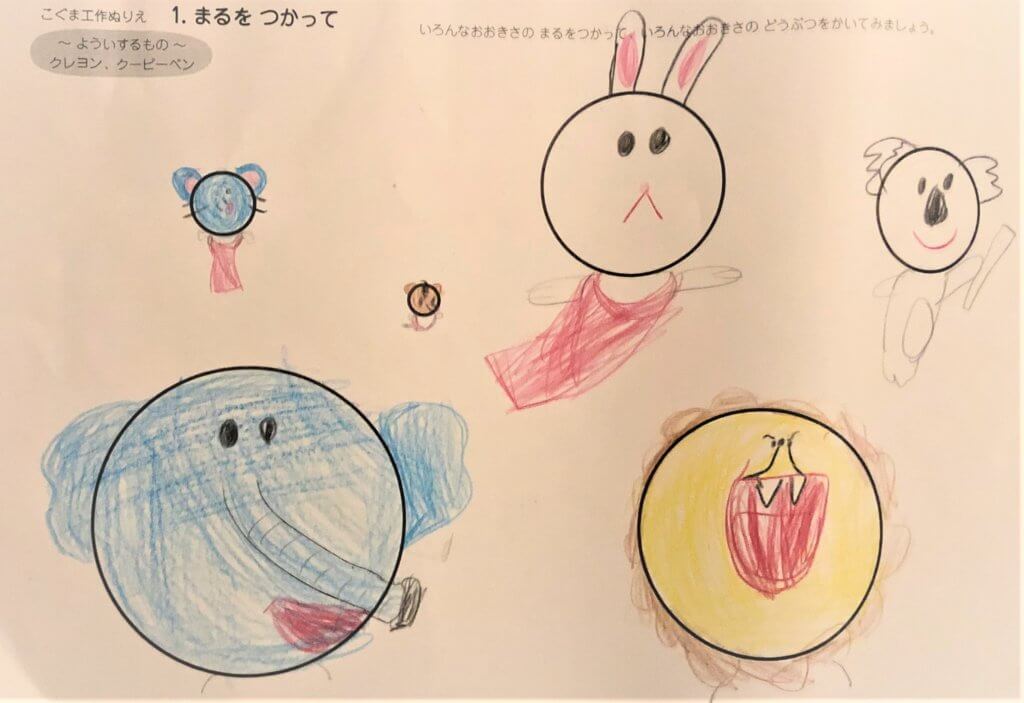

家庭で行っている絵画制作課題の一枚。リレーをしているそうです。ストーリーを作ってという問題指示はありませんが、これも良いのでしょう。一番小さい〇はシマリス、その左はネズミの先生だそう。…このネズミ、子供が描く他の絵でもみたことがあるけど、気にいってるのかな。

家庭で行っている絵画制作課題の一枚。リレーをしているそうです。ストーリーを作ってという問題指示はありませんが、これも良いのでしょう。一番小さい〇はシマリス、その左はネズミの先生だそう。…このネズミ、子供が描く他の絵でもみたことがあるけど、気にいってるのかな。

これは、Googleの検索画面に登場するロゴを見て、おもむろに描いていた絵。その世界観で子供が遊んでいて、左下は子供自身が逆立ちしているところだそう。多分、幼稚園の体育で、他の子たちの逆上がりを見て捉えたものだと思います。このように、教わるのではなく、捉えて表現できるのは良いことだと思います。

これは、Googleの検索画面に登場するロゴを見て、おもむろに描いていた絵。その世界観で子供が遊んでいて、左下は子供自身が逆立ちしているところだそう。多分、幼稚園の体育で、他の子たちの逆上がりを見て捉えたものだと思います。このように、教わるのではなく、捉えて表現できるのは良いことだと思います。

受験用の絵画制作においても、「お絵描きを好きにしてしまえば何とでもなる」や、「考査では推し量れないデカいものを子供にプレゼントする」など、そんな気持ちで取り組むと良いと(私は)思います。

なお、私が子供の絵描きについて参考にした本は、下記になります。興味がある方は、チェックしてみると良いと思います。

この本の良いところは、子供たちが描いた絵の実例をもとに、指導者から見て「良いと思われる絵」「そうでない絵」の対比、その理由が年齢別に描かれています。私にとっても、「教えないほうが良いんだろうな」と再考したキッカケの本になりました。

どうすれば「お絵描き」や「工作」が好きになるのか。

子どもが「より」絵を好きになった要因のひとつに、「アトリエ」があると思っています。「創作意欲」を描きたてる意味でも、このような絵画教室やワークショップに通わせることはおススメです。同じ年次の子やお兄ちゃんお姉ちゃんと、それぞれテーマは違えど一緒に制作作業をするので、楽しんでいるようです。

しかし、月2回と少ない回数の参加でもあり、主旨が違うので、このアトリエでの活動が受験の絵画制作に直接的な効果があるとは思いません。

あくまで、子供が創作を楽しいと感じ、意欲が高まることが、幼児が絵画教室に通うことのメリットだと思います。

では、この「創作の楽しみ」を子どもに感じてもらうことは、アトリエに通わないと実現できないかというと、そんなことはないでしょう。「創ることの楽しみ」を子供が見出すための、その機会があれば良いのですから。ただ、我が家の場合は、ワークショップをひとつひとつ探すのが大変なこと、また家庭で定期的に工作をする時間をとりずらいこともあり、アトリエに通うことになりました。

もし、お住まいの近隣で、定期的に開かれるワークショップなどがあれば、参加してみるのもよいでしょう。もちろん、家庭でできる工作の実例集などの本を購入し、家にあるもので工作に取り組むのも良いでしょう。親子が一緒になって、楽しい雰囲気でやれるといいですよね。

【小学校受験の巧緻性対策】工作課題について

私の感じるところだと、対応が後になりがちな巧緻性のテーマが、この「工作」ではないかと思っています。なぜなら、園などから持ち帰る工作物や、幼児期に少し教えた工作ツールの使い方を通じて、それなりに工作が出来してまうからです。また、出来ていると親が思ってしまうからです。

しかし、受験用の工作課題は、検査をする人の指示に沿って行動をするなど、少し特殊な工作課題もあります。そのため、工作課題によっては上手くできないこともあるでしょう。また、一つの遅れが、次の遅れにつながるので、ゆっくりと行う気質を持つ子(うちはまさにこれ)は、時間内に素早く行うといった検査方法そのものにも、慣れてゆく必要があるでしょう。

この工作課題について有用な対策といえば、「多くの工作ツールを使いこなせること」だと思います。

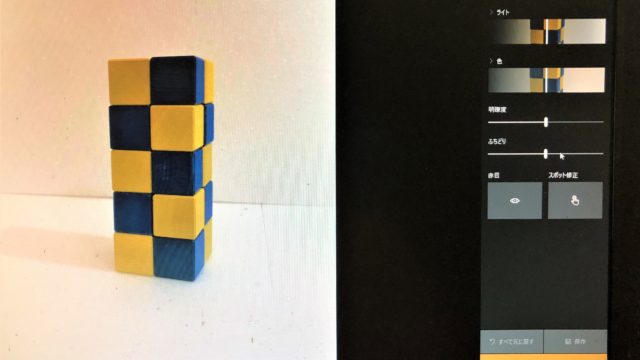

小学校受験の「巧緻性」検査では、「厚紙」「折り紙」「はさみ」「ノリ」「輪ゴム」「洗濯ばさみ」「ひも」など、様々な材料を使って工作をします。

そこで、これらのツールを必然的に使うような課題を、家庭で取り組めれば良いだろうと思い、さっそく次のような商品を購入して、取り組みをはじめました。

どうやら制作が楽しいようで、日々のプリントワークそっちのけでやっています。

いかがでしょうか。

絵画の制作、工作、日常生活上の作業などを通じて見られる巧緻性の検査。これらは、基本的に、及第点までは、家庭で取り組めそうです。

ですが、習熟には時間がかかるものが少なくない―。

そのため、起点となる「創作意欲」が高まるように、子供がより小さいころから、「ものづくり」の楽しみを親子で共有できると良いのではないでしょうか。

ぜひ、楽しみながら、この巧緻性を修練してゆきたいものです。

(続く)