皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか

本ページでは、子供の想像力を伸ばすための活動事例を、子供自身が創った作品をベースにご紹介してゆきたいと思います。

私は、「想像力」は、子供だけでなく大人にとっても重要であり、その後、長く人生に関わる能力だと考えています。それゆえ、幼児から、この想像力を伸ばすことを重視しています。

しかし、この想像力、必ず伸ばせる能力だと思う反面、その取り組み方は、子供たちの個性や主体性に沿うべきと考えています。

そこで、何が子供が好きか分からなければ色々やればよいと考え、「想像し形にする」環境を、日常生活中で多く提示してあげることにしました。

「創る」ことがテーマであれば、子供が好きなことを自由に選択してもらいます。そのうち、プリントワークの一部は日課としていますが、次にご紹介するような取り組みを楽しく取り組んでいるようです。

そうして育む想像力はいったい何につながるのかな?と、提示する私自身もワクワクしています。

皆さんは、想像力養成についていかがお考えですか?

本ページが皆さんの知育活動の参考になれば幸いです。

【子供の想像力アップを目指す】おえかき

その昔、子供が1歳になる頃も、私は子どもにたくさん絵を描いてほしい、想像力を伸ばしてほしいと思っていました。その時、「よし、トレーニングだ」と考え、そこから色々な書籍にあたり、家庭でできる方法を思案していました。しかし、その時、「上手に描けるようになること」と「想像力が豊かになること」は別だと思うようになりました。

そこから、子供が自ら描きたくなるまでと放置していたら、子どもは4歳になっていました。3歳の頃も、絵という絵はほとんど描いてなかったように記憶しています。

しかし、子どもが4歳を過ぎてから、まさに運筆力がついてきたころから、お絵描きや工作が大好きになりました。

この過程から、タイミングは人それぞれ、子供の嗜好に合うものを創らせてあげるということが、想像力養成に大事だと思います。

タイミングについては、早くから「絵を描かせて上手にさせたい」と考えるパパママは少なくないように思いますが、焦って描かせる必要はないと思います。子供自身が触発されてやりたいといった時が、タイミングです。それは幼稚園や保育園の友達からなのか、どこかで見たキャラクターがキッカケなのか、わかりません。しかし、必ずその時期が到来しますから、その時を待ちましょう。

そして、子供が何かを創ったら、「子供自身が好きなことをどう表現したのか」を注目し、感想を言ったり褒めたり、喜びとともに共有してあげましょう。親がすることといえば、その位かもしれません。

2020年~

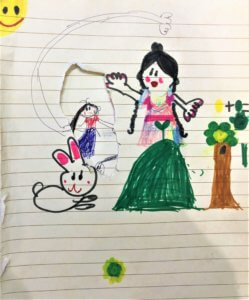

- 子供4歳4か月ごろ、私の誕生日にくれた色紙。上下の空間認識ができているようです。

- 色使いがななにやら幻想的で、私が好きな絵のひとつ。右の人?は虫が擬人化したように見えるのだが、何のお話なんだろう笑

- 子供と二人でどこかに遊びに行ったときのこと。多分天気が良かったんだと思うが、良く覚えていない…

- お出かけ中に虹が出ていた日がありました。きっと、その時の話なんだと思います。うちの子供は、私は短髪で耳が出ているので、やたらと耳を強調します笑

- 女性しか入れない妖精の世界に行く話。私は入れないから、私のスティックだけ子供がもっていくそう。

- 仮想「かけっこ」の絵。このような競う話は、私が最下位や仲間はずれになるのですが、祖父登場で私がランクアップ。猫のような動物の真剣さが伝わる。

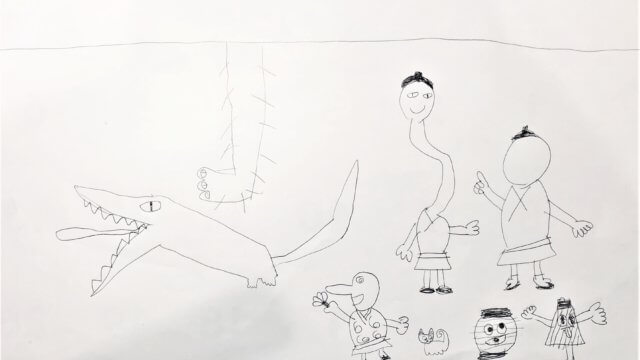

- トイストーリーのキャラクターと一緒にピクニックに行った話。向かって左がウッディで、右がバズ。みなポシェットを持っています。

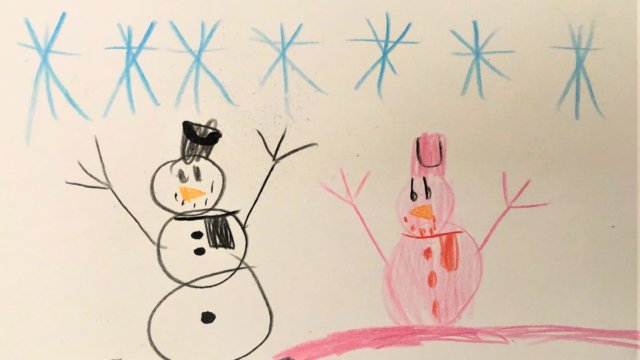

- クリスマスを意識して雪だるまを描いたようです。右手は女の子ちゃん雪だるま。

- ディズニー好きの娘が描いた、アリエルとエリック王子。

- どこかの世界の王様と王女様のお話だそうです。

- 左から、ミッキー、ミニー、プルート、グーフィー、クララベル。

- 虹の中を歩く自分と、家族だそう。

- はじめて自転車に乗れた時の夜に描いた絵。後ろでアシストしているのが私。「こんなボーっとしていなかったよ」「ボーっとって?」「こういう顔のことだよ」それから、ボーっとを覚え連発してました。

- 旅行に行ったときの話。太陽も月もお出かけしたとか。みなポシェットをもっています。「子供の頭の中ってこんなんなってるのか笑」と感じた絵でした笑

- プラレールのトーマスを見て描いていました。おじさんだよね笑

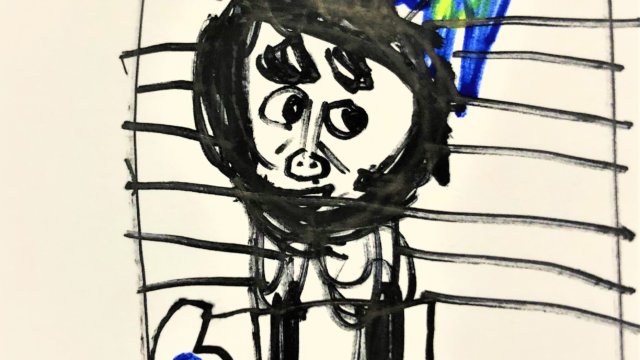

- 街中で見かける「鬼滅の刃」のPVを何度も見て描写。特徴を捉えています。子供と電話している最中だそう。

- 最近もっぱら人気の「鬼滅の刃」。100均購入のスクラッチボードに描いています。通学先の園児たちは誰もアニメを見たことがないのに、皆知っていて盛り上がるそう。

- 店頭で流れているPVやポスターをじーっと見て、覚えたらしきものを家で描いています。スクラッチボードに描くと芸術的で映えますね。

- 月に2回通っている、絵画教室で描いてきた絵。妻と娘。「絵本にでてくる絵みたい」と先生に言われ、喜んでいました。さすが先生、掴みます^^

- そのあと、家に帰ってからも描きたかったらしく、「絵の具って楽しいな~♪」と言いながら、ひたすら描いていました「私と娘」。

- 「12月の花ってなに?」と聞かれ、図鑑で調べるよう促して描いていた絵。図鑑を見て描いたため、スイセンが上手に見えます。

上記の娘の絵を見て気づいたのは、何かを表現しようとして描いていること。

一番左の絵は、夏の日、ほかは、月日が示すとおり、秋と冬だそう。真ん中の絵は、左から夜がせまってきているのだそう。一番左の絵は、黒い花が枯れて、私と妻が悲しんでいるのだそう。

どうやら、「絵画・工作」を表現のツールとして使っている点が、私にとっては喜ばしいことです。それこそが、この教室に通ってもらっている主旨であったりするわけで。

また、一点、気づいたことがあります。

下記は、幼児教室に参加しているとき、先生と話をしているときに、子供に黙々としてもらうために与えられた、お絵描きプリントです。

他の絵にくらべ、やけに上手いなと思ったのですが、恐らく、これは「点描写」による思わぬ効果なのではと思っています。そういえば、先の「スイセン」を図鑑で見て描いたときも、そこだけ、やけに上手だった気がしますし。

しかし、右下の黄色い動物は、最近お気に入りのピカチュウのような気がします。ちょいちょい創作マインドを入れてくるので、なかなか面白いです笑

- プリントワークに使用する、マグネット式ホワイトボードに描いた絵。火山や、飛行機の上に人が乗っていたり、雲の上にいる子供が雲をちぎってたべていたり。後日に描いていた「バナナちゃん」もいました。

- ノートをちぎって描いた絵。破った絵の下に絵を重ねる、工作要素があった。右の木は、黄色と緑を混ぜて色を作って描いたらしい(水性マジックだけど)。その上は、色を混ぜる計算式のお知らせのよう。

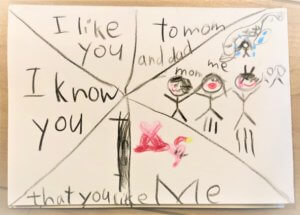

- ある日つくった手紙。裏が封筒、表が文面になっています。封筒を止めるシールが「ママへ」になっていました。

- がんばって英語でお手紙をくれました。

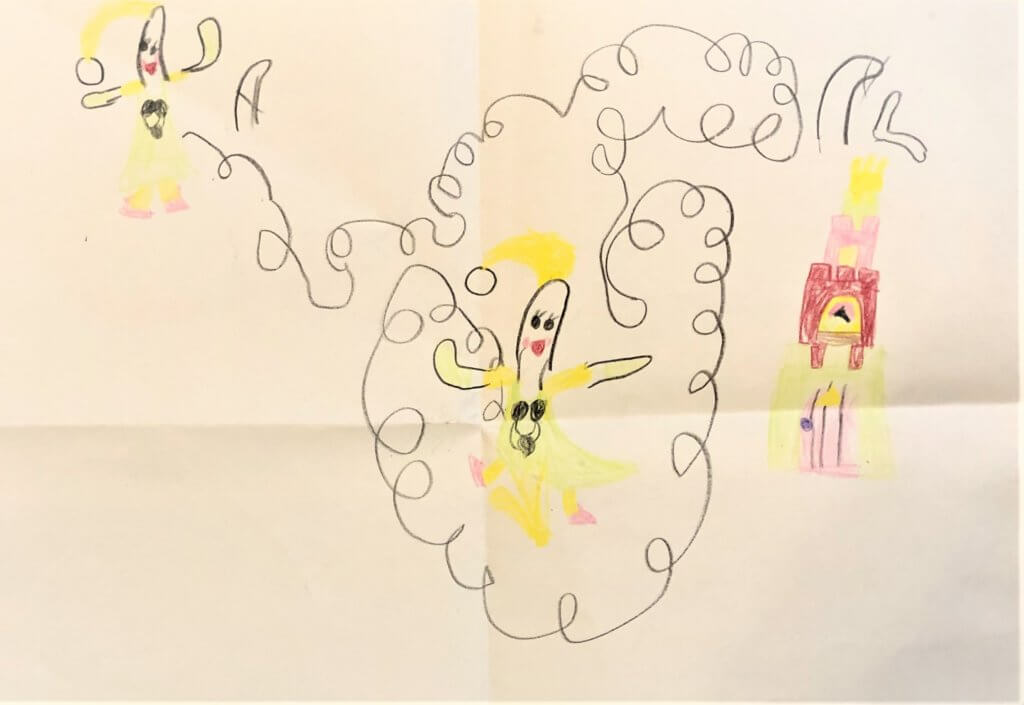

- 先日かいた「バナナちゃん」の踊る絵だとか。ぐるぐるの線は、バナナちゃんが踊った跡を表しているそう。

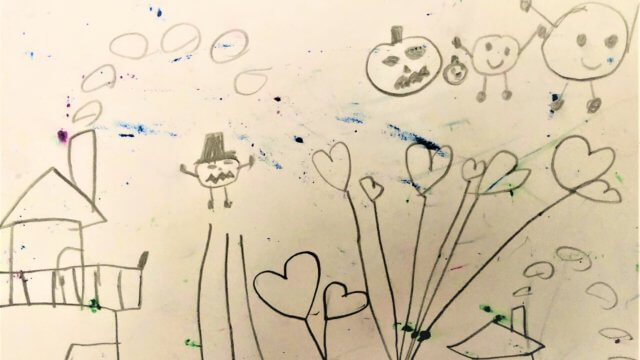

- ハロウィンに関する絵ですが、どのようなストーリーを表したか、忘れてしまいました。

- その絵をクレヨンに押し付けるとスタンプのように写し取ることができる絵だったようです。

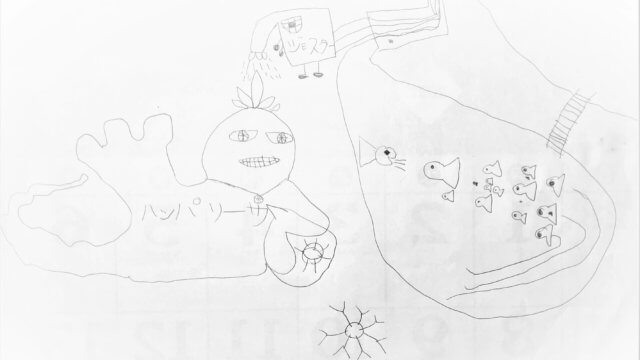

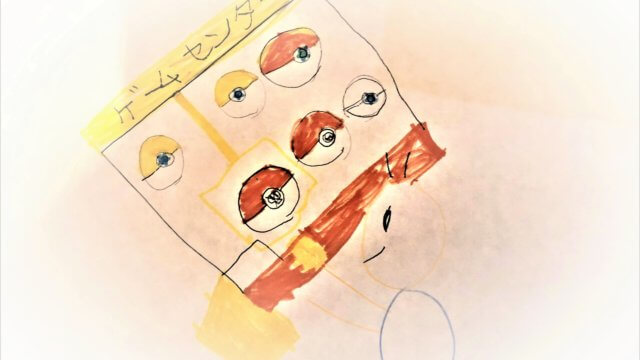

子供に、(英会話とはちょっと違うような)英語で質問をして英語で回答するトレーニングをしているとき、子供の頭の中がどうなっているのかを、自身で表現してくれました。回答がとても遅い時がままあるのですが、そのときは、正しいと思える回答が3つくらい思いつき、どれを取ろうか悩んでいるとのこと。あまりに時間がかかるので、悩んでいるものを全部言ってもらうことにしています。

子供に、(英会話とはちょっと違うような)英語で質問をして英語で回答するトレーニングをしているとき、子供の頭の中がどうなっているのかを、自身で表現してくれました。回答がとても遅い時がままあるのですが、そのときは、正しいと思える回答が3つくらい思いつき、どれを取ろうか悩んでいるとのこと。あまりに時間がかかるので、悩んでいるものを全部言ってもらうことにしています。

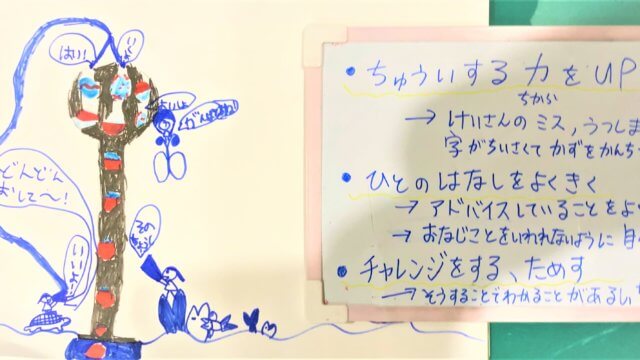

こちらは、プリントワークをしているとき、私の改善要望(右のボード)を図示してくれたもの。これまでの子供とのプリントワークを通じて、先々小学生になっても取り組んでほしいことをまとめたのですが、話を聞いた子供は、「イメージできた!」と言いながら描いてくれました。その後、まだ改善の兆しはありません;)

こちらは、プリントワークをしているとき、私の改善要望(右のボード)を図示してくれたもの。これまでの子供とのプリントワークを通じて、先々小学生になっても取り組んでほしいことをまとめたのですが、話を聞いた子供は、「イメージできた!」と言いながら描いてくれました。その後、まだ改善の兆しはありません;)

- 最近は、「おばけ」にはまっています。「年末年始」で、「おばけずかん」なる本を大量に読んだためだと思います。

- 子供の絵にはストーリーがあり、よく話をしてくれます。楽しそうでなにより。

【子供の想像力アップを目指す】工作(アトリエ)

子供は、4歳半を過ぎた頃から、月2回、ワークショップ感覚で近隣の絵画・工作教室(アトリエ)に通っています。その教室の指導のもと、毎回テーマを決めて、色々なものを制作しています。家では(面倒で)取り組みづらいこと、思いつかないテーマにも取り組んでいます。制作に必要な材料も充実しているので、コストパフォーマンスも低くありません。楽しそうに通っています。

2020年

- 切って、描いて、貼ってと、楽しく工作。およそ1か月に1つから2つの工作物を完成させて持ち帰ってきます。

- 家庭では触れないようなテーマで、お絵描きや工作が行われています。そして、家の工作では見かけない色使いも見せてくれます。

- 左はアマビエ、右はわかりません。先生の指導や材料の充実もあり、完成度が高いですね。

2021年

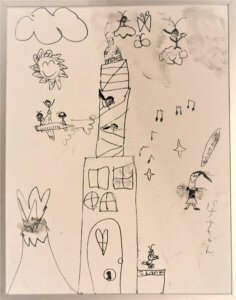

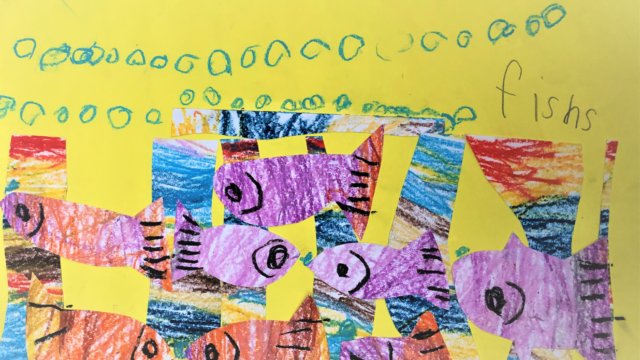

公民館で開催した展示会への出品物。左下の飛行機は、右・左ともに好きなキャラクターの色を使ったとのこと。そのうえの魚は、図鑑を見て描いたようです。

公民館で開催した展示会への出品物。左下の飛行機は、右・左ともに好きなキャラクターの色を使ったとのこと。そのうえの魚は、図鑑を見て描いたようです。

左がアトリエで制作したネコ時計。右は、家で創作したネコ時計。すごい速さで再現するので少々びっくり。子供「らしさ」が出ていて私も好きな作品です。

左がアトリエで制作したネコ時計。右は、家で創作したネコ時計。すごい速さで再現するので少々びっくり。子供「らしさ」が出ていて私も好きな作品です。

アトリエで、写真を見て描いた絵。先生が一度、お手本を見せて、その手順で描いたもの。立体感が出てビックリ。

アトリエで、写真を見て描いた絵。先生が一度、お手本を見せて、その手順で描いたもの。立体感が出てビックリ。

こちらも、先生のお手本を見て描いた水彩画。色を重ねる、ぼやかすなどの「技」を習ったのか、我が子がこれまで描いたことがないようなタッチになりました。

こちらも、先生のお手本を見て描いた水彩画。色を重ねる、ぼやかすなどの「技」を習ったのか、我が子がこれまで描いたことがないようなタッチになりました。

2022年

- アトリエで作成した、展示会出展作品。ペンギンが水辺で遊んでいる模様だそう。

- アトリエで作成した、展示会出展作品。著名な絵本作家のイラストをベースにアレンジしたもの。

- アトリエで作成した、展示会出展作品。モッツァレラチーズのピザです。私が好きだからって作ってくれたそう。

- アトリエで作成した、展示会出展作品。風船に、ノリで紙を何枚も重ねて、そこから色をつけたもの。

2023年

絵の具を塗りこんで作った、紙粘土の置き物。

絵の具を塗りこんで作った、紙粘土の置き物。

昨年も、風船を加工した造形物をつくりましたが、今回は、風船の下に乗る場所がくっついて、気球型になりました。「井」のように見える模様は何か聞いたら、宝石だそう。

昨年も、風船を加工した造形物をつくりましたが、今回は、風船の下に乗る場所がくっついて、気球型になりました。「井」のように見える模様は何か聞いたら、宝石だそう。

シンプルだけど、表し方の面白さがある造形物。美大の造形学科出身の先生だから、造形物を作る機会が多いのかもしれません。見た目も映えます。

シンプルだけど、表し方の面白さがある造形物。美大の造形学科出身の先生だから、造形物を作る機会が多いのかもしれません。見た目も映えます。

沖縄の海で泳ぐ魚をピックアップして、模写した作品。下にある写真が、我が子が選んだ対象。透明水彩絵の具は、重ねて絶妙な色合いがだせるので、何だか上手に見えます。

沖縄の海で泳ぐ魚をピックアップして、模写した作品。下にある写真が、我が子が選んだ対象。透明水彩絵の具は、重ねて絶妙な色合いがだせるので、何だか上手に見えます。

【子供の想像力アップを目指す】工作(自宅・旅行先)

子供みずから、日常生活の様々なところで創作を楽しんでいるようです。子供にとっては、工作は遊びなのですね。また、旅行の際、時間を持て余した時には、近くのワークショップを探して参加することがあります。窯を持つ工房などでのワークショップなど、普段なかなか取り組めない制作を楽しんでいるようです。

2020年

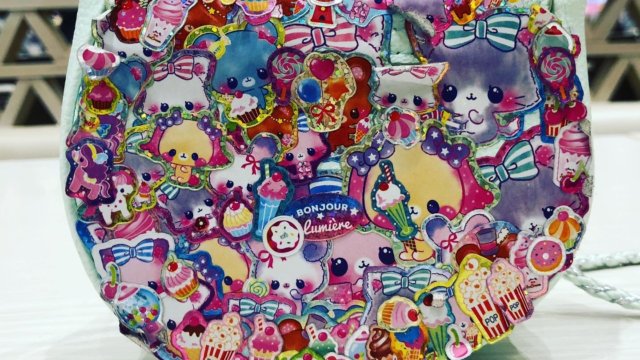

- 子供と外出したときに見たポシェット。裏にはシールがぎっしり。

- 表面は、バタフライがアイスをもっていました。なにか絵を描こうとしていた様子。

- アトリエで創ったアマビエ、家でも創ってみました。創り手が同じでも、材料によって随分とかわります。でも「らしさ」や「独創性」があれば、ぜんぶ素敵!

- 旅先の「こけし」のワークショップで制作。なんだか怖いので、一層ぞんざいにできず、神棚に置いています。

- 真珠のアクセサリー制作。

- 選んだアコヤ貝から真珠を取り出し

- 自分だけのアクセサリーが完成!

- こちらは万華鏡の制作

- ほとんど遊んでいません笑

- 窯焼きのお皿制作。あらかじめ用意されたシールと、高熱で発色するペンを使って制作しました。

2021年

- あるワークショップに参加して、ハロウィンに登場する何かをつくりました。

- おばけを作りたかったようです。素材はロウ(蝋)です。

- 施設に備え付けてある展示物の中でパチリ。

- もうひとつパチリ。

うちは、数え年で七五三をお祝いしたのですが、その「七五三」写真アルバムに、転写する絵を描きました。スタッフの方にペンと紙を渡され、その場で描いていました。構図とかポーズも自分で考え、自分らしく描けたようです。

うちは、数え年で七五三をお祝いしたのですが、その「七五三」写真アルバムに、転写する絵を描きました。スタッフの方にペンと紙を渡され、その場で描いていました。構図とかポーズも自分で考え、自分らしく描けたようです。

2022年

お正月用に、干支のおきものを作りました。子供が創ったものは、右側のトラ全部です。左側のトラは私がつくりました。門松はどこかのお店で買ったものです。

お正月用に、干支のおきものを作りました。子供が創ったものは、右側のトラ全部です。左側のトラは私がつくりました。門松はどこかのお店で買ったものです。

自宅でクッキーをつくった時の模様。

自宅でクッキーをつくった時の模様。

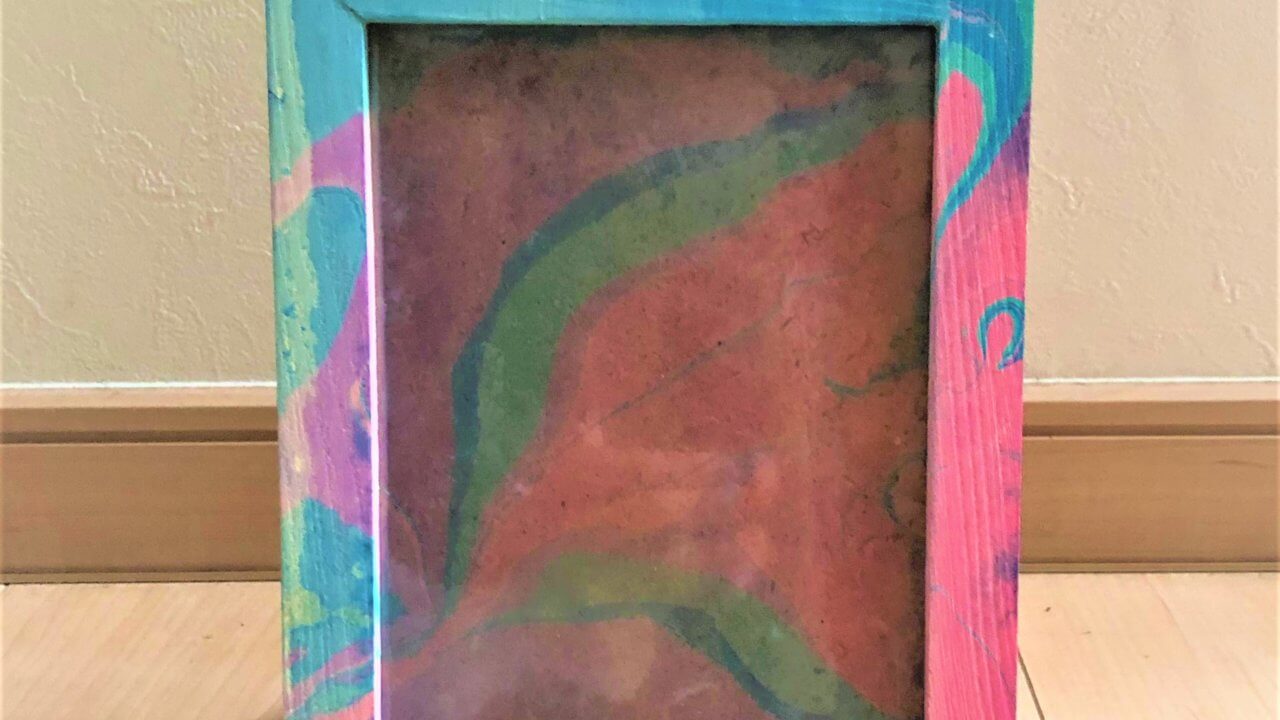

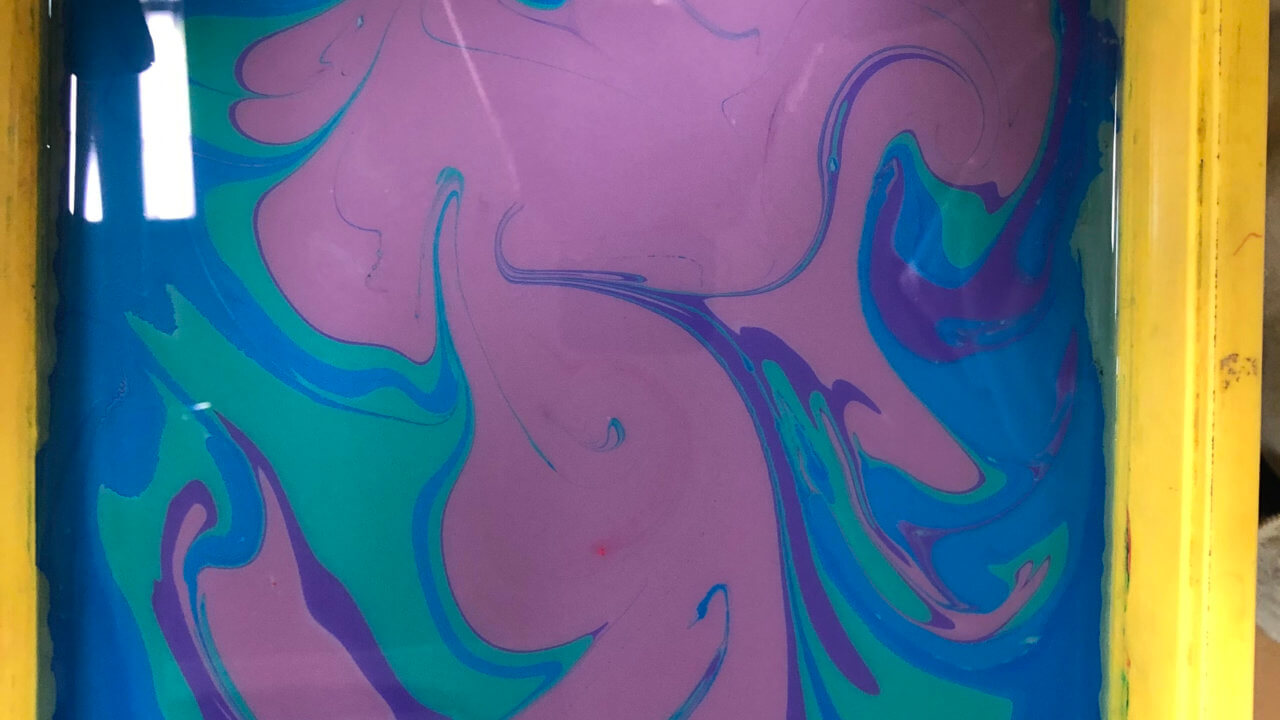

- 出先のワークショップでつくった、世界で一つだけの写真立て。同じ模様は二度と作れません。

- 作り方は、子供でも簡単。何色か自分で選び、順番に絵の具を垂らしてゆきます。

- その後、絵の具を重ねてゆきます。垂らす水には、あらかじめノリが混ぜてあります。

- 絵の具を棒でゆっくりと混ぜ、最後に、木製の写真立を、この水の中にゆっくりと浸し、乾かして完成。

6歳にもなると、ごっこ遊びの仕方もかわってきました。これは、市販の食玩を、毛玉カッターに見立てて遊んでいました(最近、毛玉カッターを買ったことにちなんで)

6歳にもなると、ごっこ遊びの仕方もかわってきました。これは、市販の食玩を、毛玉カッターに見立てて遊んでいました(最近、毛玉カッターを買ったことにちなんで)

2022年3月

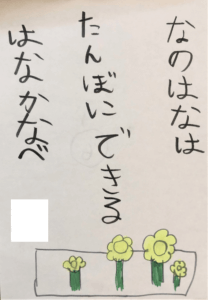

下記は、幼稚園で俳句のカルタ大会があったことから影響され、自分で作ってみたいといって怒涛のごとく作成した、俳句風のカードです。ご覧のとおり、俳句のルールを逸脱していたり、意味不明の言葉を付け加えていたりします。俳句の雰囲気を出したかったようです。

2022年10月

- 木に穴を開けたりボンドをつけたりしながら作成した迷路。

- あらかじめ用意された材料に、色を塗ったりカットしたりしながら制作。

- 我が子は「立体迷路」を制作。家や電車を制作する子たちもいました。

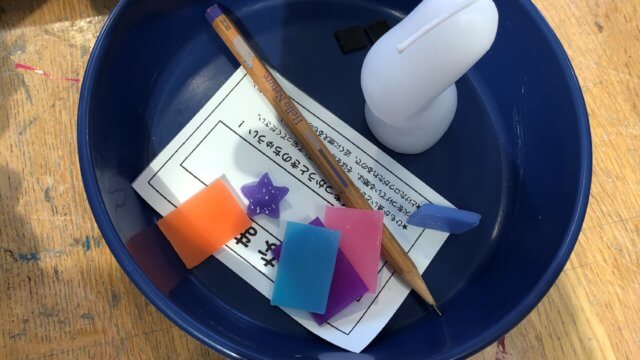

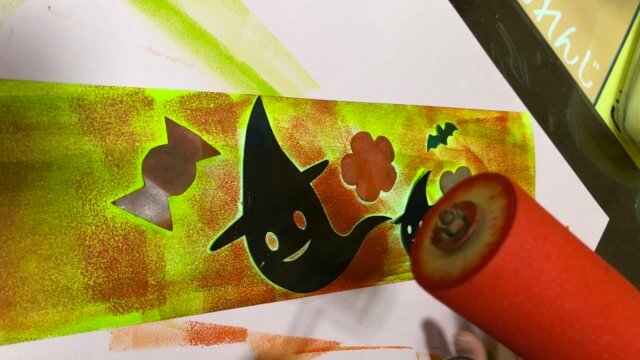

- 版画の制作にもチャレンジ。用意されてたい材料は、数種類の塗料、その塗料を塗るための紙、そして、共同で使うローラーと、カットされたパーツ。

- 我が子が選んだパーツはこれら。ちょうどハロウィンシーズンでもあり、おばけがメインパーツ。この上に、ローラーで色を塗って、塗られなかった部分がかたどられます。

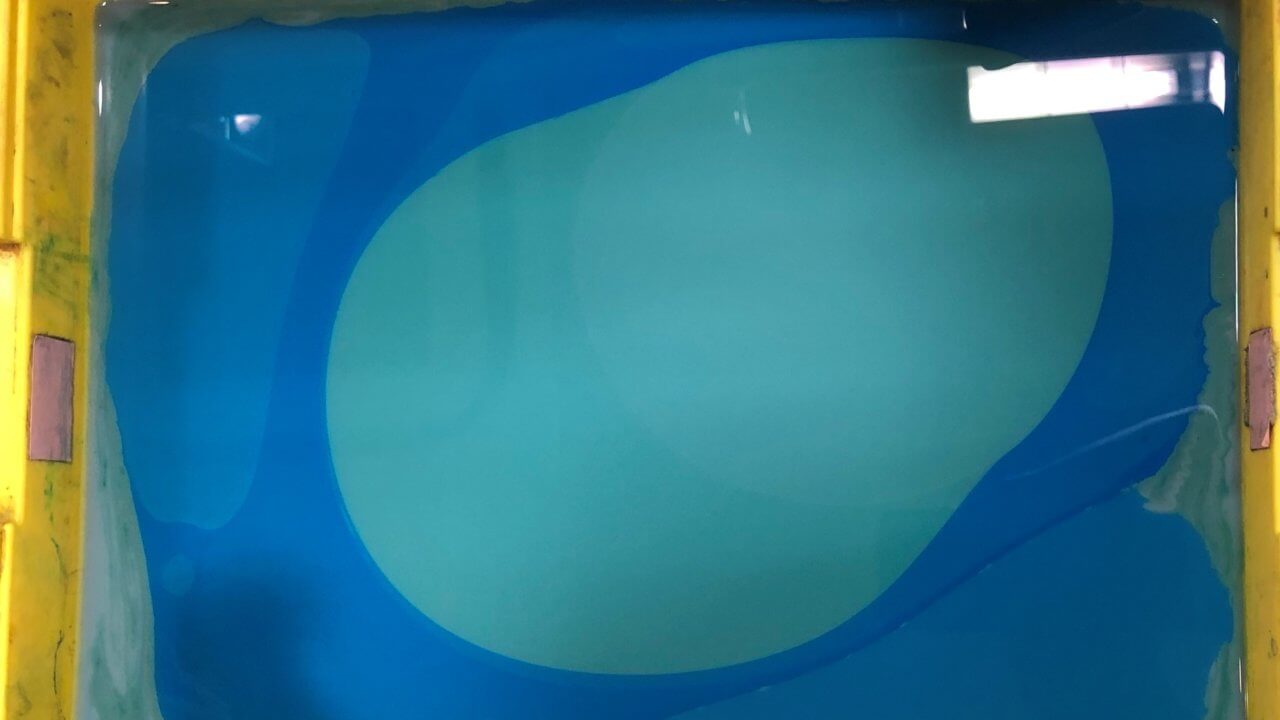

- まずはベースとなる色を決め、下地として塗ります。この上に、パーツを置いて、さらに色を重ねると、そのパーツ部分の下の色が黄緑色になります。

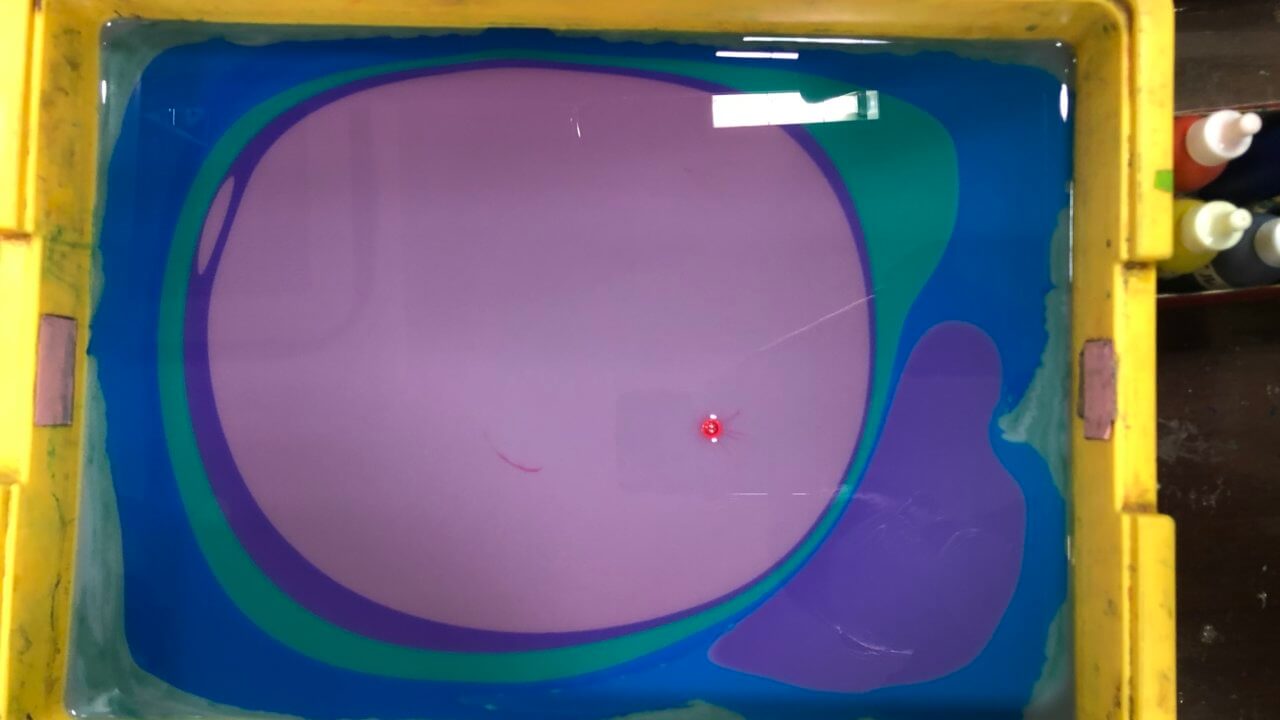

- パーツのポジションを決めて、上から、ローラーで色を塗ります。いくつか色を重ねると、子供にとっては予期しない色使いになったりと、面白さが増したようです。

- 濃淡をつけることで、形がはっきりしますね。このあたりはアドバイスをしてあげると、作品完成度も高くなるかもしれません。

- 水彩画や塗り絵とは違ったものが生まれました。版画として作成したペーパーを、透明のプラスチック容器に丸めてできあがり!

【子供の想像力アップを目指す】お話づくり・絵づくり

子供の「お話づくり」や「ごっこ遊び」は、想像力を伸ばすことができる、日常で取り組みやすい遊びです。これらを「遊び」として促してゆくことはとても大事です。この「お話づくり」は、幼児教室でも必須のテーマとなっているようで、高い知育効果が認められています。「お話づくり」は、色々な遊びに発展させることができます。たとえば、つくったお話を、文字にしてみたり、「お話を見て絵を描く」という遊びもたまに取り組んでいます。

2020

- こちらは、適した市販のドリルを使った遊びの模様。「文」を見て、絵を描く遊びです。

- 文を読んで、それに対応する絵を描くことは、文の内容を理解しているかの確認になります。

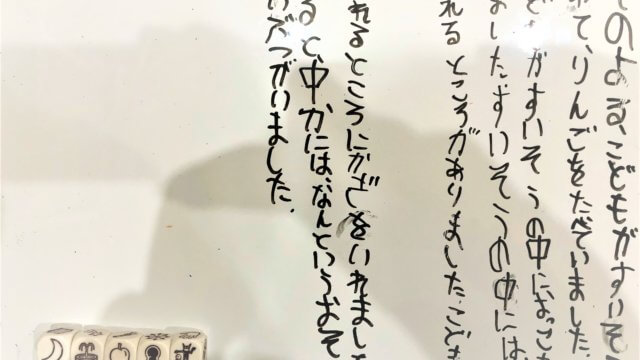

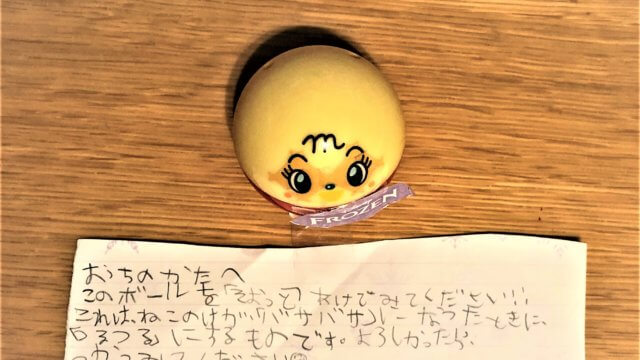

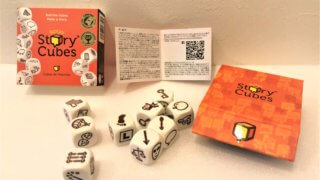

- こちらは、ストーリーキューブのサイコロを使った「お話づくり」を文で行う遊びです。

- 子供が振って並べたキューブの順に、お話をつくり書いてもらいます。誤字脱字のチェック、接続詞などを教える題材にもなります。

【子供の想像力アップを目指す】プリントワーク

「想像力を伸ばす」ためには、見えないものを想像することが大事だと考えています。それは、必ずしも、工作やお絵描きだけの範疇で登場するものではありません。たとえば、パズルやプリント問題にも、「見えないものを想像する」ワークがあります。この想像力の養成につながるであろうプリントワークは、取り組みやすく、日課として取り組んでいます。

2020

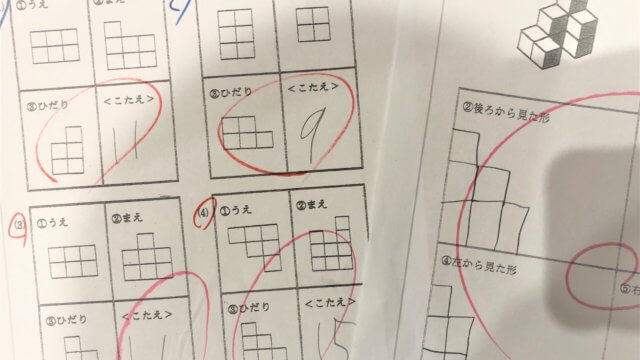

- 見えない積み木の数を想像する問題

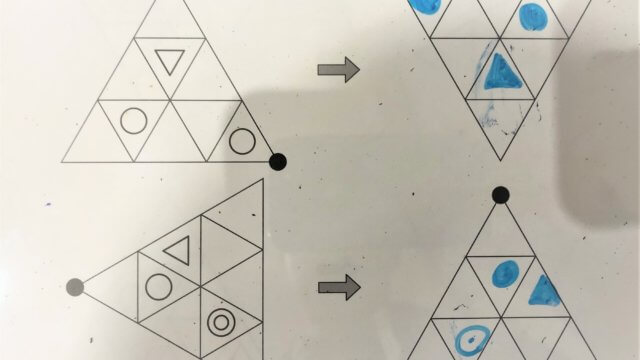

- 回転させた記号の位置を想像する問題

- 「お話づくり」の展開を想像する問題

2021

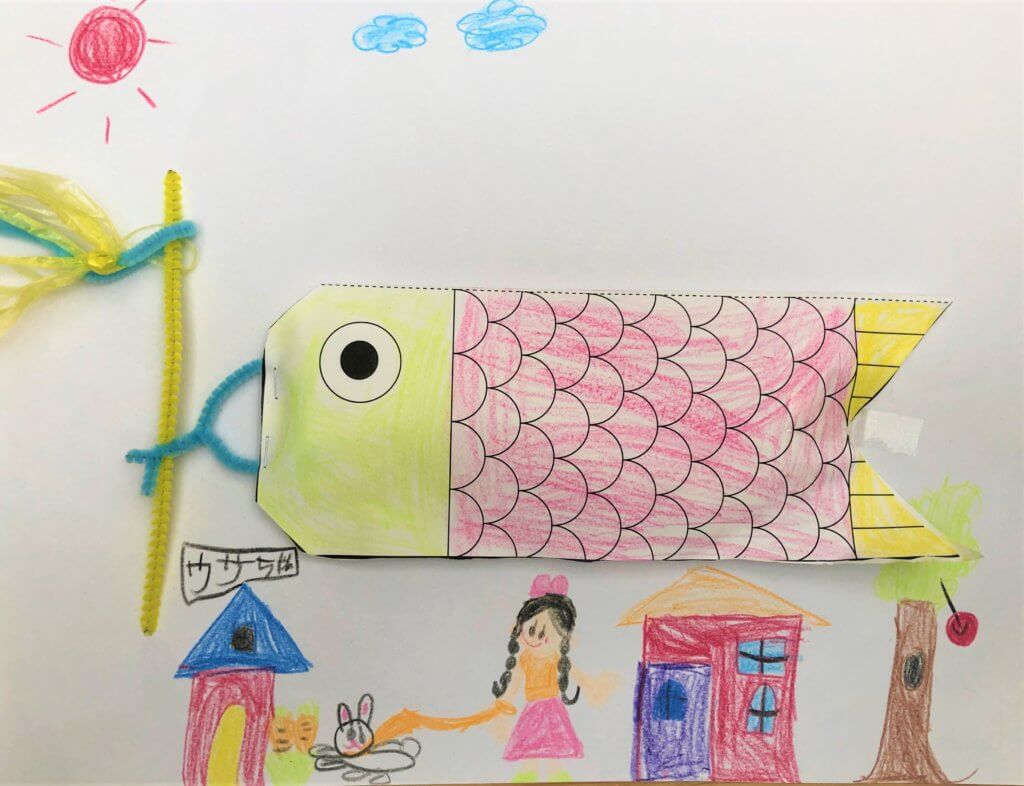

幼児教室に参加したときの、5月をテーマにした工作。使う色の数が増えたように思う。うさぎを散歩という、子供らしさが出ていると思う。

幼児教室に参加したときの、5月をテーマにした工作。使う色の数が増えたように思う。うさぎを散歩という、子供らしさが出ていると思う。

家庭で取り組んでいる「制作」のプリント。既に記載されている「しかく」から連想して絵を描くという課題。テーマは「ロボットの街」らしい。こんなん、びっくりするよ笑

家庭で取り組んでいる「制作」のプリント。既に記載されている「しかく」から連想して絵を描くという課題。テーマは「ロボットの街」らしい。こんなん、びっくりするよ笑

下記の図からひとつ選択し、それを使って絵を描く制作問題。模様のひとつを太陽にしたようです。

下記の図からひとつ選択し、それを使って絵を描く制作問題。模様のひとつを太陽にしたようです。

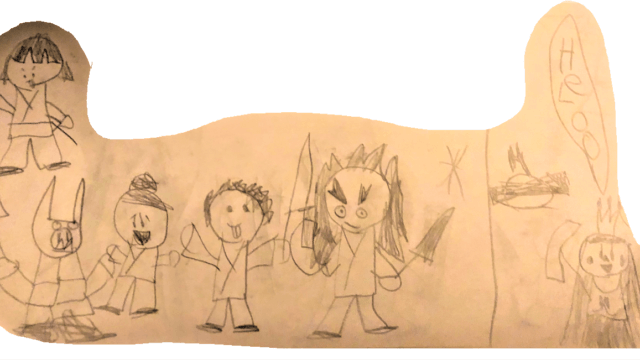

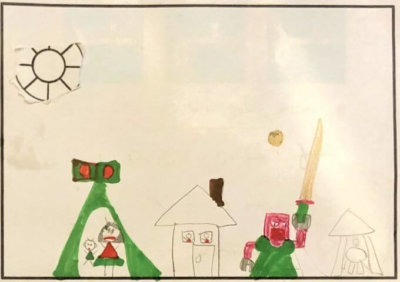

絵の内容は、門番が村を守っている様子。門番は刀からウィルスを出すらしい。ベージュの点がウィルスらしい。

絵の内容は、門番が村を守っている様子。門番は刀からウィルスを出すらしい。ベージュの点がウィルスらしい。

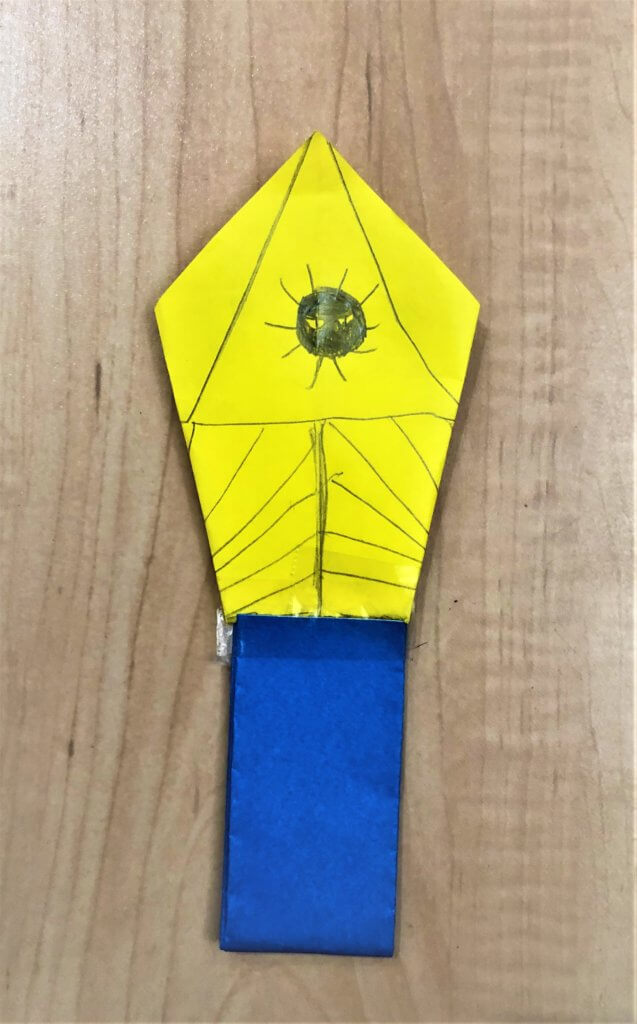

別の日に突然つくった工作。上記の絵に登場する門番が持つ剣だそう。

別の日に突然つくった工作。上記の絵に登場する門番が持つ剣だそう。

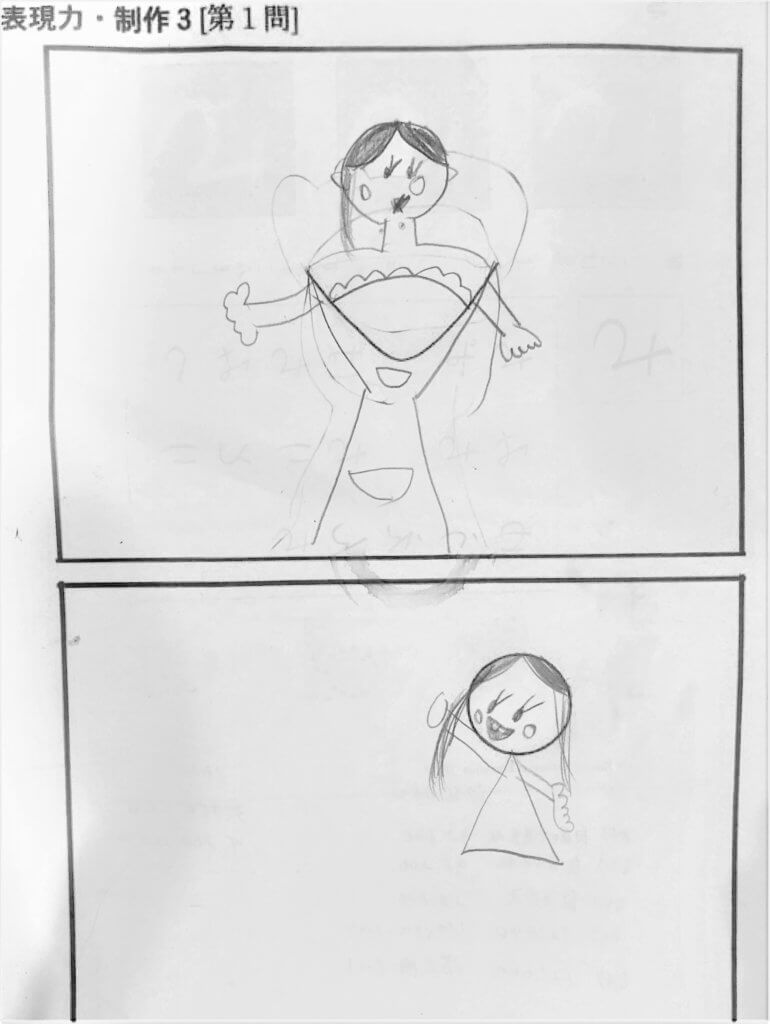

自分で絵のテーマを作り、上下の枠内に記載された記号を使ってそれを表す課題。上はエプロンを着た母親、下は子供だそう。

自分で絵のテーマを作り、上下の枠内に記載された記号を使ってそれを表す課題。上はエプロンを着た母親、下は子供だそう。

記載された図を使って絵画を制作する課題。鏡絵だそう。

記載された図を使って絵画を制作する課題。鏡絵だそう。

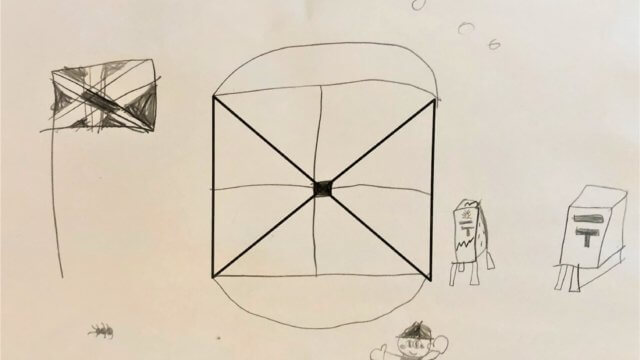

イギリスの郵便屋さんの絵を描いたようです。中央の×がもともとの記号で、それを上からみた屋根に見立てたよう。左の国旗は、ユニオンジャックで、下の人が配達員さん。

イギリスの郵便屋さんの絵を描いたようです。中央の×がもともとの記号で、それを上からみた屋根に見立てたよう。左の国旗は、ユニオンジャックで、下の人が配達員さん。

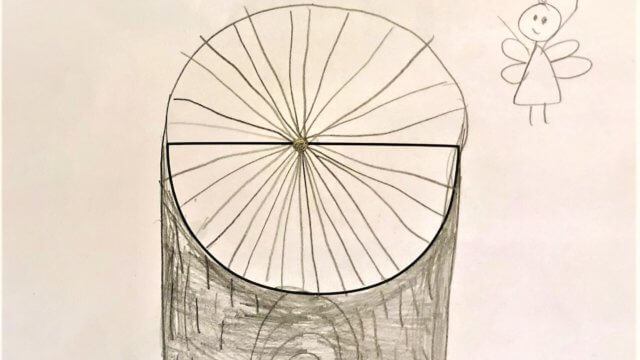

切り株と蜂の絵だそう。中央の半円を切り株に見立てて描きました。木の外皮に描いた模様がやけにリアル。公園などで見たからなのかな。それとも絵本で見たのかも。

切り株と蜂の絵だそう。中央の半円を切り株に見立てて描きました。木の外皮に描いた模様がやけにリアル。公園などで見たからなのかな。それとも絵本で見たのかも。

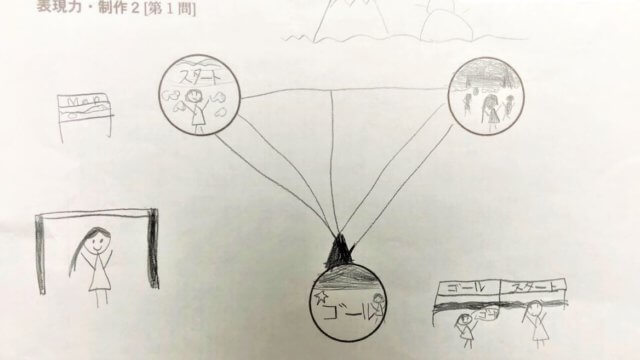

アスレチックのすごろくを表したそうです。3つの〇をすごろくのマス目に見立てました。それらの周りの絵は、イメージとのこと。

アスレチックのすごろくを表したそうです。3つの〇をすごろくのマス目に見立てました。それらの周りの絵は、イメージとのこと。

海の生物と漁船の攻防だそう。右の記号を網、左の記号を漁船に見立てました。網の中には捕獲された魚がいて、それに対抗するように、タコが墨を吐いています。左下にいるのはクラゲで、見えにくいのだとか。

海の生物と漁船の攻防だそう。右の記号を網、左の記号を漁船に見立てました。網の中には捕獲された魚がいて、それに対抗するように、タコが墨を吐いています。左下にいるのはクラゲで、見えにくいのだとか。

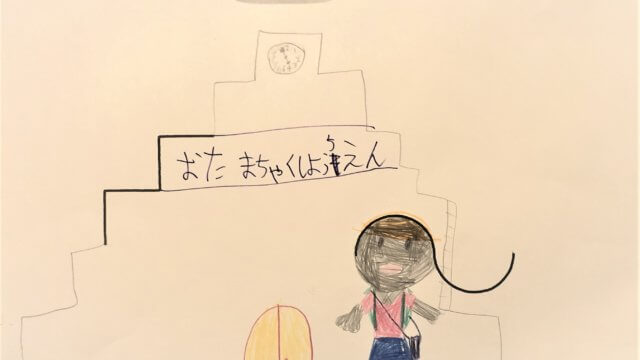

おたまじゃくしの子供が通う幼稚園だそう。右の曲線をおたまじゃくしの体、左の記号を建物の一部分に見立てました。これは、小学校受験の制作課題の練習ですので、このあと子供自身にどのような絵を描いたか発表してもらいます。笑えます:)

おたまじゃくしの子供が通う幼稚園だそう。右の曲線をおたまじゃくしの体、左の記号を建物の一部分に見立てました。これは、小学校受験の制作課題の練習ですので、このあと子供自身にどのような絵を描いたか発表してもらいます。笑えます:)

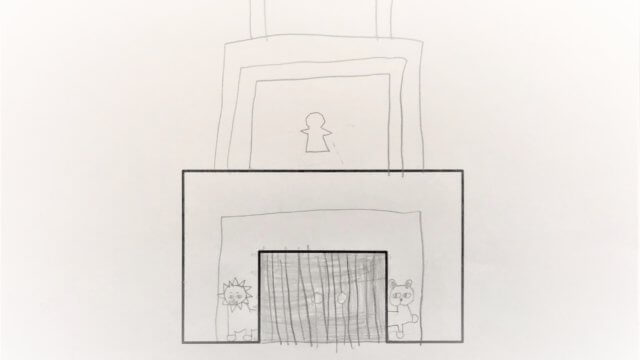

門と門番の絵です。小学校受験は終了したのですが、幼児教材「形を使った創造画」は、想像力・創造力の発達に良さそうだと思ったので、継続しています。

門と門番の絵です。小学校受験は終了したのですが、幼児教材「形を使った創造画」は、想像力・創造力の発達に良さそうだと思ったので、継続しています。

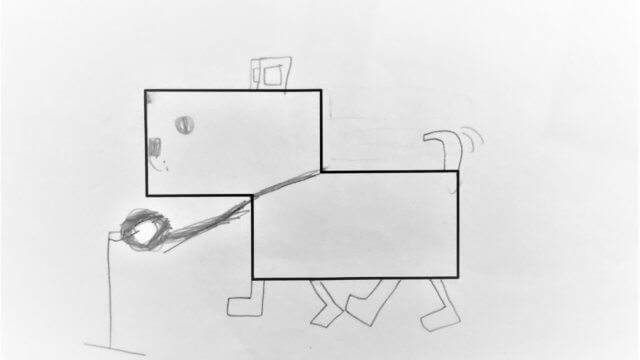

散歩中の犬です。

散歩中の犬です。

地中のアリの巣です。地面の上に人が歩いているので、警戒しているようです。左には犬がいるようですが、どのような意図だったのか忘れました(簡単ながら、描いた絵をあとで発表形式で、説明してもらうようにしています)

地中のアリの巣です。地面の上に人が歩いているので、警戒しているようです。左には犬がいるようですが、どのような意図だったのか忘れました(簡単ながら、描いた絵をあとで発表形式で、説明してもらうようにしています)

いかがでしょうか。

子供の個性によって、子供自身が何を想像し、何を創るのが好きかが異なります。

その好きなことを見つけてあげて、想像・創造する環境を提示してあげれば、きっと、子供たちは楽しんで取り組んでくれるでしょう!日常生活で想像力を伸ばす知育活動のスタートです!

皆さまの、知育活動の参考になれば幸いです。