長介は、このような意見に同感です。ウチの場合もそうでした。

しかしながら、今では、「子供がちょっと嫌がる程度であれば、ジグソーパズルが習慣化するように働きかけてほしい」と思うのです。なぜなら、そうまでしてもやるだけのメリットが、ジグソーパズルにあると思っているのです。

子供は、当初は嫌々やっている時もありますが、習慣化してしまえば「できる」ようになり、毎回、集中してやります。そして、毎回、完結させることができるようになるのです。

ウチの場合も、2ピースや4ピースなどの簡単なジグソーパズルを満2歳ごろからはじめ、3歳を過ぎたころは、くもんのジグソーパズル70ピースもこなします。日課の知育活動としているわけでもなく、以前はジグソーパズルに拒否反応を示していたにもかかわらず、です。そして、4歳には、初見で提示した108ピースのパズルもこなせるようになっています。ジグソーパズルのやり方に慣れ、コツさえ掴んでしまえば、あとは忍耐力、集中力や直感力の問題。これは、他の知育玩具でも日々養うことができますので、ジグソーパズルから離れても、また取り組めるわけです(1時間以上など、長時間かかりますが)

ジグソーパズルに苦手意識を持つお子様にお悩みの方。ジグソーパズルに興味がなかったわが子が、それでも少しずつ取り組み始めるようになった経緯が、参考になれば幸いです。

ジグソーパズルをおすすめする2つの理由

このサイトに来られた皆さんは、ピクチャーパズルやジグゾーパズルを、既に家庭で行っているかもしれません。私も、3歳ごろまでは、毎日ではありませんが、定期的にジグソーパズルを提示していました。4歳ごろになると、他の知育活動もあり、ジグソーパズルにあてる時間が取れなくなっていますが、それでも時折、子供が好きそうなパズルを提示して、一気に取り組んでもらうようにしています。

ではなぜ、そのようにジグソーパズルを重要視しているかというと、理由は大きく2点あります。

理由①:ジグソーパズルそのものが持つ知育効果が優れているため。

多くの知育専門書は、ジグソーパズルで遊ぶと、想像力、集中力、直感力の向上に寄与するとしています。私も、ジグソーパズルを提示し、そのような能力向上を子供から見てとっています。

ジグソーパズルを完成させるために数十分と時間がかかるため、取り組めば取り組むほど、集中力の持続時間は如実に伸びてゆきます。

このジグソーパズルは、ルールがシンプルで、手軽に取り組めます。2歳といった低年齢からの能力向上が期待できるでしょう。

理由②:パズルの完成には「忍耐力」が必要なため。

ジグソーパズルは、長い間、集中力を要すると同時に、コツコツと取り組む忍耐力が求められます。この地味な作業の繰り返しで、何をするにおいても重要な「忍耐力」が鍛えられてゆきます。

では、そのような効果が期待できるジグソーパズルに、嫌がる子供に、どのように慣れていってもらうべきでしょうか。どのように働きかければよいのでしょうか。

できるから好きになる!ジグソーパズルを好きにさせる働きかけ方がおススメです。

好きで始めたことも、ハードルが高くなれば、嫌いになることだってあるでしょう。ただ、ハードルを乗り越えた時の達成感を楽しいと感じようになれば、好きという気持ちは大きくなり、継続につながるでしょう。

パズルを嫌がる子供は、その理由のひとつとして、パズル自体が嫌いというよりは、できないから嫌い、ということもあります。

そのため、「ジグソーパズルって楽しい!だって出来るから!」となるよう、子供に働きかけてゆきましょう。

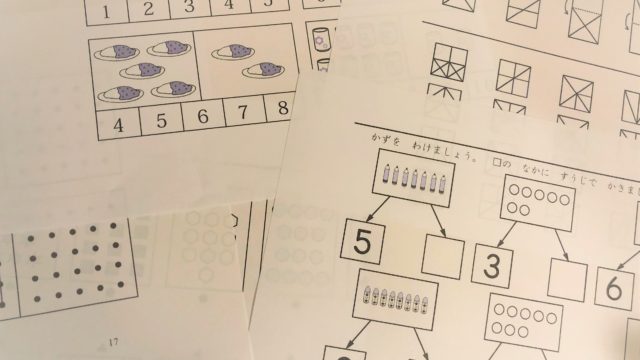

子供の「できる」をデザインするために、お子様のレベルに合うジグソーパズルを選択しましょう

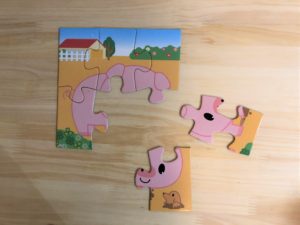

2歳前後の年齢で、ジグソーパズルに取り組んだことのないお子様は、4ピースのパズルからはじめると良いでしょう。

そして、次は6ピースへステップアップするなど、少しずつ慎重に、ピースを増やしてゆきましょう。「長く楽しむためにはピースは多いほうが良い」「うちの子は向いてる!できる!」など、ゆめゆめ一気にピースを増やさぬように(笑)。

こうして、子供の「できる」をコントロールするため、少しずつピースを増やしてゆきますが、そのために使用するパズルは、あらかじめステップが設けられパズルセットがおすすめです。これは、親がひとつひとつ選択・購入する手間の削減にもなるでしょう。

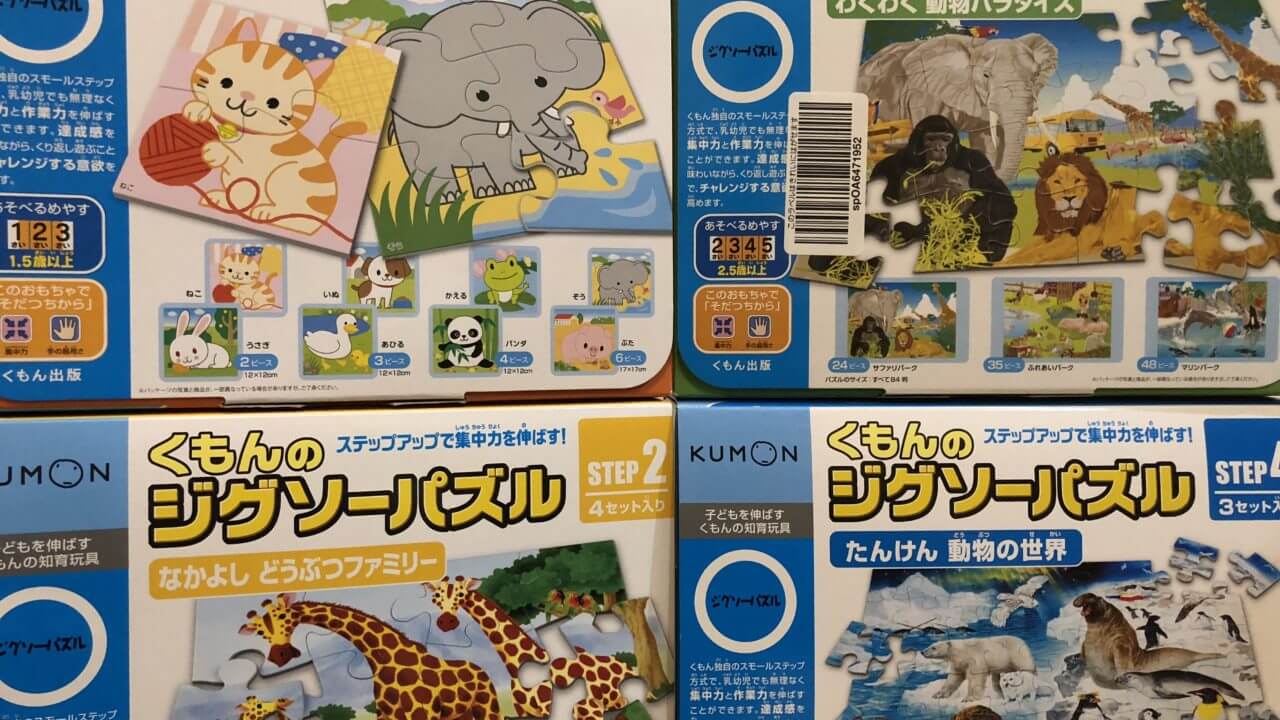

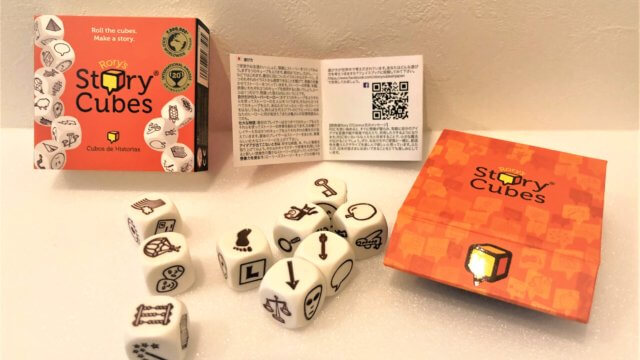

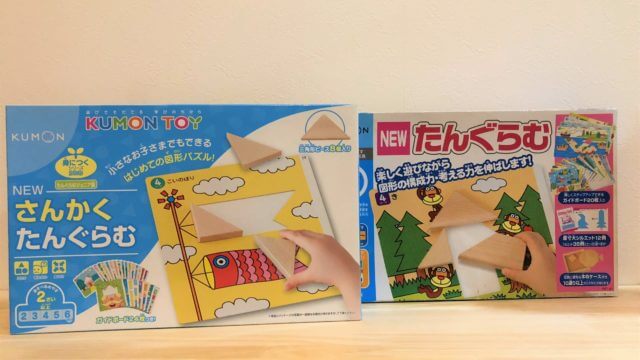

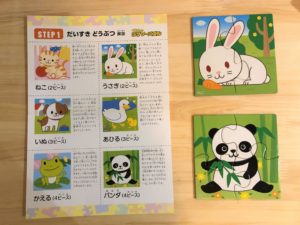

たとえば、2歳ごろの低年齢からジグソーパズルをはじめる場合は、「くもんのジグソーパズル」がおすすめです。

くもんのパズルは、提示がとにかくラク。ジグソーパズルの進め方が説明書に丁寧に書かれているので、それに沿ってステップアップすれば良いのです。

くもんのパズルは、提示がとにかくラク。ジグソーパズルの進め方が説明書に丁寧に書かれているので、それに沿ってステップアップすれば良いのです。3歳を過ぎていて、すでにジグソーパズルに強い苦手意識を持っていたり、好きな特定キャラクターが描かれたジグソーパズルがあれば、上記の留意点を確認しつつ、そのジグソーパズルを選ぶと良いと思います。

「できる」をデザインするための提示方法とは

満2歳をすぎた頃の幼児期は、まずはピースをかさねる感覚をつかむところからスタートです。何度も親がやって見せて、何度も子供にチャレンジをさせましょう。不定期にやるよりは、1日に1回~2回行うなど、反復性を重視しながら、慣れてもらいましょう。

ピースをはめてもらい、できたら大げさに喜ぶ。ほめるためにやってもらう感じです:D

ピースをはめてもらい、できたら大げさに喜ぶ。ほめるためにやってもらう感じです:D何度もピースを重ねているうちに、子供は絵柄を記憶するでしょう。これにより、より容易にパズルを完成させられるようになります。そして、完成したら、必ずその「努力」を「具体的」にほめてあげましょう。「できた!」という達成感、さらに「親がほめてくれる!」という喜びのスパイラルが、パズルに取り組むことの習慣化につながるはずです。(これはジグソーパズルに限ったことではありませんね)

- 完成までの残ピースを少しずつ増やし、難易度をコントロールします。

- ステップアップしたパズルでも同様。4ピースでも70ピースでも、やり方は同じです。

パズルの難易度は、お子様の成長に合わせてコントロールする必要があります。これは、4ピースだろうが、70ピース以上のパズルだろうが、やり方は基本的に同じです。

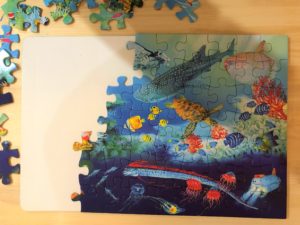

- ピース数が多い場合は、右上だけを完成させるパターンや

- 左側を完成させるパターンなど、ピース数をコントロール。

- 完成場所を変更しながら、最終的に全体の絵面を記憶。完成できるように。

メーカー推奨の対象年齢や制限時間は目安。必要以上に気にしないでOKです。

知育玩具には、おおむね、メーカーが推奨する対象年齢が記載されています。ただ、これはあくまで目安です。くもんのジグソーパズルも同様に、推奨年齢や年齢毎の目標ピース数は、目安と考えましょう。

また、くもんのジグソーパズル付属の説明書では、早くパズルを完成させることを目標とする、「タイムアタック」という遊び方が紹介されています。ウチは、2歳から始めたこともあり、処理速度の向上をジグソーパズルに求めていないので、この遊びはやっていませんでした。

しかし、およそ4歳以降でも、ジグソーパズルを定期的に継続する場合は、タイムアタックという切り口で、遊びの幅を広げるのも良いと思います。いずれ、「時間内」という環境下で取り組む作業が、先々に頻出するからです。この先の知育活動でも、社会活動でも、ですね。

ジグソーパズルの始めたては、毎日・定期的に取り組みましょう。

どのパズルでも同じだと思うのですが、子供がルールを理解する、慣れるといった「導入時期」は、教える側の親も実施する側の子供も、特に大変です。しかし、子供がルールを覚えて自分でできるようになってしまえば、あとは掲示するだけです。

ジグソーパズルの場合は、回数を重ねるほどに、ピースのつながりを記憶。脳内にヒントが蓄積され、時間も短縮してきます。やればやるほど、楽に取り組めるようになります。

そのため、始めたての際は、頻度を高くし、早く慣れるように心がけて知育活動に取り組みましょう。慣れてくれば2日に1回、さらに1週間に1回という頻度に変更するのも良いと思います。

ウチの場合では、くもんのジグソーパズル54ピースを、子供が2歳後半の頃合いから取り組み始めました。休日に週1回程度しか取り組めない状況ですが、3歳を過ぎたごろには、70ピースをこなせるようになりました。時間は、1時間ほどかかります。途中、自主的に20分ほど休憩をとっています:D。しかし、必ず最後まで完成させられるようになりました。

どうやら、いったん「やり方」をわかってしまえば、その後に定期的に取り組まずとも、完成させることはできるようです。このジグソーパズルに、早いタイミングで慣れておくことは、きっとプラスに働くことでしょう。

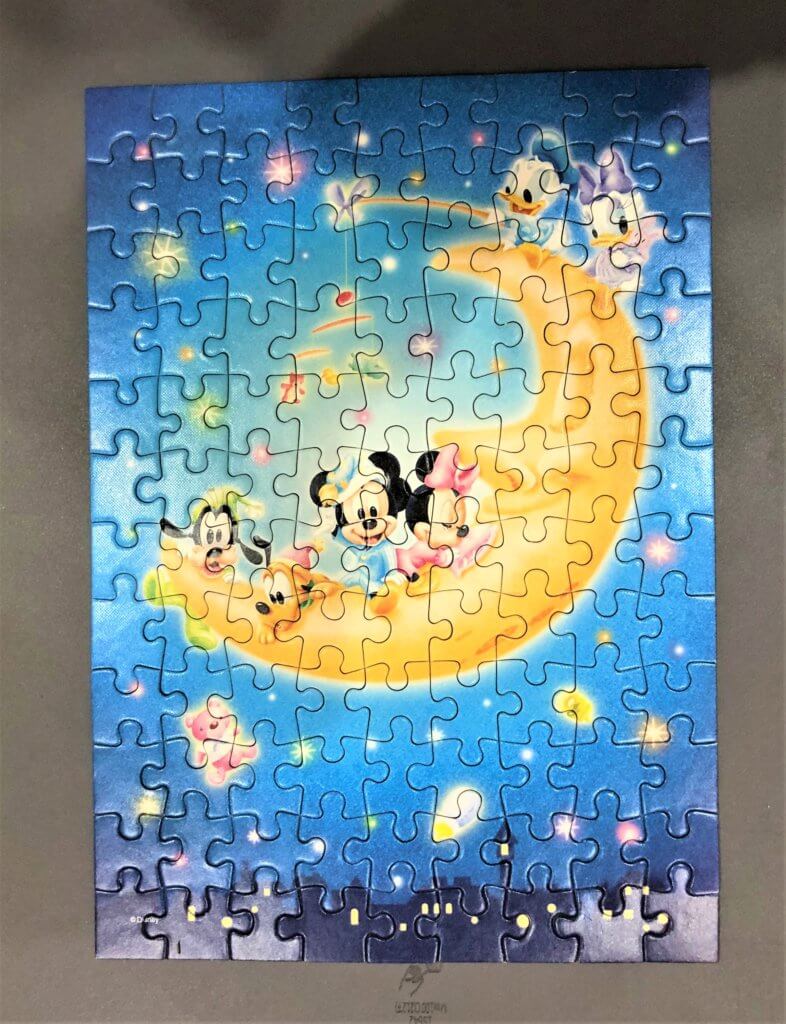

4歳以降の知育活動では、ほとんどジグソーパズルに触れていません。しかし昨今取り組んだ100ピースくらいのジグソーパズル(初見)を、1時間半くらいかけて完成させていました。(休憩しながらでも)長時間取り組める集中力と忍耐力は、身に付いてきているようです。

4歳以降の知育活動では、ほとんどジグソーパズルに触れていません。しかし昨今取り組んだ100ピースくらいのジグソーパズル(初見)を、1時間半くらいかけて完成させていました。(休憩しながらでも)長時間取り組める集中力と忍耐力は、身に付いてきているようです。

要点のまとめ

2歳からジグソーパズルをおすすめしたい理由は、

- ジグソーパズルを通じて、知育効果に加えて、非認知能力といわれる「忍耐力」と「集中力」を養えるからです。

- そのためには、ジグソーパズルの絵や難易度をコントロールし、子供がやりたいと思わせるスパイラルを作りましょう。

- メーカーが提案する対象・推奨年齢、遊び方は、目安として捉えましょう。とらわれすぎて、子供の可能性を制限したり、強制をしないように対応しましょう。

- パズルに慣れるまでは、毎日行うことが重要です。そして、「ルールの理解」「達成させてほめる」「慣れる」ことを重視し、働きかけましょう。

「子供の好きなことをとことんやらせる」のは素晴らしいことです。一方で、嫌いなことは触れなくてよいかというと、そんなことはありません。好き嫌いの境目があいまいな幼児期は、自分でできるようになれば、好きになることもあるはずです。

ジグソーパズル然り。

ぜひ、子供がジグソーパズルを好きになれるよう、ご自身のお子様にあった「働きかけ方」も考慮し、提案してあげましょう。

皆様の知育活動のご参考となれば幸いです。

【 ご紹介した商品はこちらから購入できます 】