みなさん、こんにちは。いかがお過ごしですか。

さて、私といえば、我が子も3年生となりました。

これまでの知育経験など、他の記事にも書いてはいますが、纏めるとなると時間がかかりますし、大局観に立った話も多くなります。

そこで、タイムリーに、細かい話を、こちらで発信したいと思います。

参考になれば幸いです。

知育とは、知能を含めた子供の能力を伸ばすこと

私は、知育とは、本来、幼児の能力を育てるという意味と同義のように思っています。

それは、知能を伸ばすだけでなく、たとえば集中力や想像力、忍耐力といった能力を伸ばすことです。そういう意味では、先取り教育とは意味合いが異なります。

その知育は、幼児期のしかるべきタイミングで、どんどん行って能力を伸ばすべきだと思います。まさに1歳のころから知育をはじめ、早くも小学3年生。小学生に入ってからは、「教育」という言葉の方がしっくりとくる取り組みを行っていますが、それもこれも、ベースに知育で育てた能力があるから可能になります。

どのような知育が良いか、それが小学生6年間で、どのように変わり、どこまで伸びるか?は、その子の持っている資質によって異なるでしょう。どのような能力が開花するか、それはきっと、親子の楽しみになるでしょう。

幼児期の知育は小学校でどのような効果があるか

知育にしっかりと取り組むと、学習習慣はもとより、集中力、想像力、忍耐力といった、何を学ぶでも必要な下地が整ってくるでしょう。

この、基本的能力、いわば非認知能力が育まれることが、幼児期に取り組む「知育」の最たる効果だと思っています。

実際、幼児期に「知育」に取り組んできた家庭と、そうでない家庭とでは、小学校入学時点での子供の基本的能力に、大きな違いがあることを感じます。

そして、学業であれスポーツ系であれ芸術系であれ、何をはじめるにしても、このような根本的な能力を有していることは、今後の成長に関しても違いが生まれることでしょう。

実際、学業でいえば、小学校入学時点で、授業中に座って授業を受けられない子もいれば、2年生から進学塾SAPIXに通うための準備を始めている子もいるわけです。

やはり、これからスタートをするための準備をする子と、これからスタートを切る子には、能力の伸びについては違いがありそうです。

そして、この違いは、幼児期における家庭での教育指針によるところが大きいのでしょう。

基本的能力を育むためにたまたま知育が適している

では、このような基本的能力を育むためには、知育をしなくてはいけないのか、というと、そういうわけでもないと思います。

「何かしらの能力を育てる」「やり遂げさせて達成感を感じさせる」など、子供の基礎的能力や行動姿勢を伸ばすための取り組みを、家庭で行っておくことが大事だと考えます。スポーツ系のトレーニングでも、この基本的能力を伸ばすためのキッカケがたくさんあると思います。そのような媒介を早めに見つけ、子供の能力や行動姿勢を育むことに繋げたいところです。

一方、知育は、身近にあり、子供が小さいころから家庭で始めやすいのが利点です。たとえばパズルは、かたはめのようなものは、子供が1歳前後の頃合いからも始められます。また、多種多様なものが多いため、子供の嗜好に合わせやすく、また、ステップをつくりやすいのが特徴。

多くの子供にとっては、進学とともに学力も求められると思いますので、これも同時に伸ばすことを考えると、知育による能力開発が色々とお得のように思います。

本サイトでも、未就学児向けのパズルに取り組んだ体験を紹介していますので、ぜひご覧いただければと思います。

未就学時期の知育は、きっと未来の家庭教育

このサイト来訪者の方の中にも、何年も先の未来を割と具体的にイメージし、子どもの知育を開始する方もいらっしゃるでしょう。

しかし、未就学児童期から、知育に積極的に取り組んでいる親にとって、意外な盲点といえるものがありそす。

その盲点とは、知育から小学校以降の家庭教育への切り替え、継続が、想像以上に大変になるという点です。割と予見していたと思うのですが、そのような状況に陥った理由としては、概ねこんな感じです。

・知育にまい進した結果、子供が小学校入学時点で、必然的に相当の先取りをした状況となっていた。外部の教育サービスとの進度が剥離し、家庭教育と外部サービスの分担が難しくなり、学力面の教育については全て家庭でやることに。

・未就学児期と同じようなやり方で、子供が理解できるならどんどん育てていこうと進めた結果、結構色々なことができ、多岐にわたってしまい、しかしどんどん忘れてゆくというスパイラルに。

ここで、上手に能力開発の計画を立て、親の欲目もコントロールし管理が出来て入れば良いのですが、子供の成長に沿おうとすると、なかなかうまくいきません。

このような状況に陥らないようにするためには、時間がかかりそうなテーマは早めからコツコツと、闇雲に手を広げすぎずに、ということが、家庭での知育・教育を進める上で大事と、お伝えしたいと思います。

今は、我が家では、全体の進度を落とし、やってきたことの反復と思考系トレーニングを中心に取り組んでいます。

一方、新しいことを教えるのは、夏休みなどの長期休暇がチャンス。このような期間を上手に使い、子供の能力を高めてゆきたいところです。(ということをやってきたと思っていたのですが…)

ちなみに、外部サービスにほぼ丸投げする格好で、能力を伸ばせればよいと思っていた時期もあります。しかし、未就学児から知育に取り組んできた子は、世の中の教育サービスと、進度が剥離してゆきます。中には、無学年方式の学習サービスもありますが、中々マッチしませんでした。

思考力を育む教育を家庭教育に取り入れる

小学生の中には、1年生は幼稚園生の延長であり、2年生になっても、はまだまだ家庭学習環境が整っていない子もいます。これは、私立の小学校でも珍しくありません。

しかし、幼児期に知育を行ってきていれば、知的好奇心が少なからず育っていることでしょう。せっかく育ててきた子供の能力、この知的好奇心をうまく家庭学習とリンクさせ、ぐんぐんのばしましょう。

では、どのような家庭教育とリンクさせると良いのでしょう。

おススメは、パズル系も含めた、「思考力育成」のための教育です。いわゆる「地頭」を鍛えるためのトレーニングとでも言いましょうか、先々に取り組む様々な学習を効果的にすることができる、思考力トレーニングです。

このトレーニングは、市販のドリルを使って、家庭学習が可能です。

有名なところでは、これまで掲示してきました「パズル系ドリル」のほか、小学生にもなれば、「きらめき算数脳」や「算数ラボ」、「ちゃれぺー」などの教材も対象になるでしょう。下記は、「きらめき算数脳」、「算数ラボ」の一例で、これ以外に、それぞれ「図形」をテーマにしたシリーズがあります。また、「算数ラボ」は、いわゆる続編である「算数ラボ2」なるドリルも発刊されています。

実は、私が家庭できちんと導入したのは、小学2年生の夏からでした。しかし、このトレーニングを行っておくと、様々な能力を刺激するので、小学校の算数教育、受験算数だけでは身に付きにくい能力が身に付くことでしょう。

さらに、このような思考力トレーニングを重宝する点は、前提となる算数知識が必要となる場合が少なく、子供のスケジュールにスポットで提示できるためです。

たとえば、スイミングで疲れた時に、思考力トレーニングドリル「算数ラボ」の問題をひとつ提示するであったり。また、休日の朝、元気な時に、「きらめき算数脳」の少し難しめの問題(☆3つの問題)を提示したり。

ザ・算数のような問題ばかり続くと、子供のテンション、モチベーションも目に見えて下がるのですが、間にこのような提示をはさむと、むしろやりたがるのは不思議。算数の問題1問とくよりも、ずっと時間がかかる場合も少なくないのに。

実際、小学生時代の子供には、体育、音楽、道徳など、人としての成長に不可欠な科目もありますし、これを学校外で習い事として取り組むこともできます。すると、あれこれと忙しくなってきますので、同時に少しずつ進めてゆくことが大事になります。

子供の基本学習として、国語・算数はいわずもがな大事です。その中で「算数」の学習においては、小学校でならう教科しての、「学校の算数」、中学校受験に向けた、「受験算数」があります。そこに、このような、思考力を育むための(算数)トレーニングを入れておくことを、強くおススメします。

思考力は、思考するほど伸びる。能力の不思議。

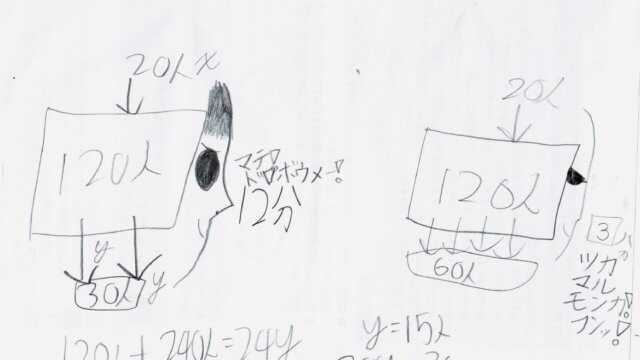

「解けなかった同じ問題を、教えていないのに、後日なぜか解けるようになる。」

一度解けなかった問題を飛ばして、そのままドリルを進めてもらい、数か月後に取り組んでもらうと、解けるという。「きらめき算数脳」に取り組んでもらっているとき、そんな事がありました。

また、きらめき算数脳以外に、上記でもご紹介した「算数ラボ」を同時に進めていました。そのとき、「算数ラボ8級は間違いが多く苦労していたのに、算数ラボ7級はスイスイ進めることができた。」ということもありました。

このことから、恐らくは「思考力が育った」ことによるものだとみています。ただし、これは、問題を解く前提ルールがあるような、思考力系の問題に顕著に表れることだと思います。

そういえば、パズル系のドリルでも、「絶対に教えないでください」といった、進め方ルールがありました。きらめき算数脳にも、どうしてもわからない時にだけ、ヒントを出すにとどめるような進め方のアドバイスがありました。これは、思考力が高まった折、またはそのスイッチが入った時に、自然と解けるようになることを意味していたんですね。

子供が何か長時間考えている時、また親が勝手に立てた計画どおりにプリントが進まない時など、見ている親としてはやきもきすることがあるかもしれません。しかし、その時にも、思考力が高まっている時なんだと、親が状況を理解するように努めることも大事なんでしょう。

計算や文章題などは、式があれば子供の思考を追いかけやすいのですが、この手の思考力問題をやっている時点では、外見からはなかなか見えにくいものです。(思考の跡が書き残っている場合や、後で説明をしてもらえばわかるのですけれどね)

机に座っている時間が思考時間とは限りません

机に座っている時間が思考時間とは限りません