みなさま、こんにちは。長介です。

いかがお過ごしでしょうか。

早速ですが、みなさんはご家庭で、パズル問題などが掲載された、「思考系」のドリルに取り組まれていますか?

私自身は、現在、子供と一緒にその思考系ドリルに取り組んでいる最中なのですが、進めているなかで幾つか気になった点がありまして、筆を取らせていただきました:)

パズルなど、思考するタイプのドリルを「思考系ドリル」と呼んでいるわけですが、この思考系ドリル、平仮名の書き取りや計算など練習するドリルとは、進め方が大きく異なると感じています。

そこで、私が感じた、思考系ドリルを進めるにあたって「気を付けるべき点」「知っておくべき点」を、まとめてお伝えしようと思います。

今後、お子さんとともに、パズル系のドリルに取り組もうとされる方、知育・教育に関心がある方の参考となれば幸いです。

【あくまで私が思う】子供が思考系ドリルを進める時に意識しておきたいこと5つ

プリントワークに限ったことではありませんが、子供が嫌悪感を示すとなにかと面倒(笑)だと思います。思考系ドリルの導入・進め方のポイントを抑えておきましょう。

自然発達が進む4歳以降が、プリント開始の適齢期かも

私の所感としては、思考系ドリルに無理なく取り組み始めるためには、4歳から5歳以降が良いと思います。

なぜなら、思考系パズルをはじめる際に必要な準備が、その頃合いに整ってくると考えているためです。思考系ドリルに取り組むためには、「数の概念」や、「パズルのルール」を理解することが必要です。回答に必要な、線や数字などを書く「運筆力」も前提となります。個人差はあれど、日常的に知育活動に取り組んでいれば、4歳・5歳ごろには、それらの素養を身に付け、これらのドリルに取り組める力がついてくるのではないでしょうか。

もし、その準備が整っていない場合は、他の知育活動に取り組むことをおススメします。特に、ピクチャーパズルやタングラムなど、具体物を使ったパズルがおススメです。

具体パズルは指先をフルに使いますので、幼児期に重要な、巧緻性を養うことができます。加えて、集中力や忍耐力など、様々な活動の土台となる「非認知能力」にも効きます。そして、これらの具体物を使ったパズルは、直感的に理解できるようなルールが多く、幼児期から取り組めるもの少なくありません。

4歳・5歳以前のお子さんや、現時点で思考系パズルを進めるための素養が整っていない場合は、ぜひドリルワークの前に取り組むことをおススメしたいと思います。

P.S. そもそも、思考系ドリルの対象年齢は、5歳以降となっている場合が多くあります。「少しでも早く」とお考えの場合も、まずは子供の反応を見てみる程度に留めてみましょう。手ごたえがあるようでしたら、そのまま取り組めばいいですね!

【子供が思考系ドリルに取り組むなら】ドリルの順番に気を付けましょう

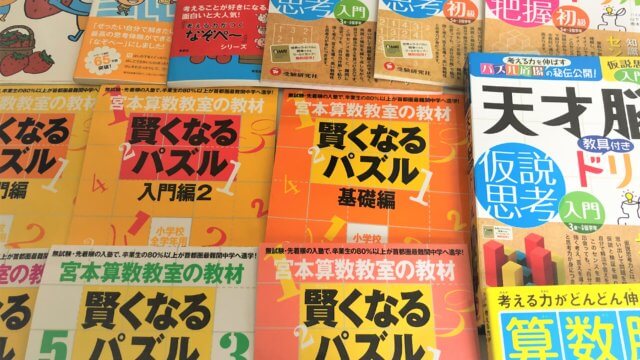

思考系ドリルとひとくちに言っても、そのテーマの中でも多数のドリルが刊行されています。

同じドリルシリーズであれば、初級・中級といったように、難易度別にステップ化されているでしょう。その場合は、「おおむね」そのステップに沿って取り組んでゆけば良いでしょう。

しかし、なかには、次ステップの難易度が急にアップすることもあります。また、次のステップが、これまでとは違う、新しい思考テーマの問題に取り組むこともあります。

そのため、子供が戸惑うこともあるかもしれません。

そのような場合は、「問題の難易度」のつながりがよくなるよう、別ドリルの併用も検討してみましょう。たとえば、あるドリルの初級をやって、その後に別ドリルの入門をやるなど、難易度が段階的にあがるようにステップを創ってみましょう。きっと、お子さんも取り組みやすくなるでしょう。

また、初めて思考系のドリル(特にパズル系のドリル)に取り組む場合、「うちの子にはこの思考系ドリルは難しい」と感じることもあるかもしれません。そのような場合、時の経過を待って再検討も良いと思いますが、まずは他の思考系ドリルも検討してみましょう。たとえば同じパズルテーマでも、見渡せば、より簡単な問題を掲載しているドリルがきっとあると思います。

そのように、ドリル間のつながりや、スムーズな導入に向け、ステップを創ることを検討してみましょう。(子供が4歳以降の場合をイメージしています)

なお、私の経験からすると、子供の反応に応じてステップを用意すれば、必ず問題を解いてゆけるようになります。子供が難色を示す場合は、パズルのルール理解度、パズルの導入・提示方法、パズル問題の難易度を見直してみると良いと思います。

【子供の思考力養成は短期間で成らず】ゆっくりと時間をかけてドリルを進めましょう

パズル系ドリルで著名な「賢くなるパズル」は、ドリルの冒頭で、「目的は頭をフル回転させること」という主旨を、明文化しています。

このことに、私も強く共感を覚えています。共感する背景には、「能力を伸ばすためには、その伸ばしたい能力を使うこと」という考えがあります。

コレ、当たり前のことです笑。恐らく誰しもが、無意識にそういう行動をとっていると思います。そう思うのですが、自身と異なる子供の知育活動を、効果的に進めるための判断基準として、意識しています。

結果、「早く走りたいなら、脚力(体)を鍛える」「英語力をアップするには、読んで書いて話をして聞くなど、英語を使う」。そして、「思考力を伸ばすには思考する」ということになります。

そして、提示する側の私たちが、「思考を続けたことこそが成果」と考えるようになれば、子供が思案している時間は、とても貴重に映ることでしょう。

その取り組みの中で、子供が思考を続け、自分で解法を見出したり、トライ&エラーを繰り返すことができれば、それは素敵なことです。きっと、「自分で解法を見つけ出す」ことこそ、思考力系ドリルの目的なのでしょう。

そういえば、上記のパズル系ドリル「賢くなるパズル」では、冒頭で次のように明文化していました。

目的は答えを出すことではありません。解けるから賢くなるのではなく、解こうとして頭をフル回転させるから賢くなるのです。解けても解けなくても学習効果は変わりません。同じ問題を2ページずつ入れてあるのも、解き方を変えて2度考えて欲しいからです。

出典:宮本算数教室の教材「賢くなるパズル 入門編」

以前の私は、パズル問題を子供に提示している時は、張り付き気味に、「集中して」などと声をかけていました。良く、子どもが「ボーっ」とするためです。

今は、子供がボーっとすることはありますが、放置しています。特に注意もしません。

なぜかというと、そのような状況下でも、提示を続けていれば、なぜか出来るようになることを経験したためです。その後、より難易度の高い問題をどんどん進め、驚くことがあります。

このことは、本当に不思議で、きっとボーっとしている(と見える)時も、何かを考えているのでしょう(と思いたい)。

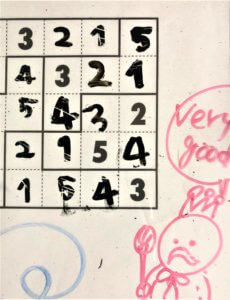

また、実際、「コツをつかむ」ような動きをみせることもありました。たとえば、パズル「ナンプレ」「数独」の簡易版的なパズルに取り組んでいる時、ひとつの数字を変えて、他の数字を瞬時にかえたり、入れ替えたりする動き。パズルのルール以外は何も教えていないので、自分で何かを感じ取っている証拠です。

そのように、子供が自分で見出したやり方は、色濃く記憶にも残るようで忘れにくく、また忘れても、自分でプロセスをたどって思い出すことができるようです。そして、以降も、自分のやり方をどんどん創ってゆく。どんどん思考が深くなってゆく。思考系パズルを解くことのメリットを見た気がします。

もちろん、解に至るまでのプロセスは、取り組んでいる時点での子供の能力や性格も違うため、十人十色なのでしょう。必ずしも、皆さまのお子さんが、我が子のような動き方をするとは限りません。ただ、解法を教えて解けても、先々に繋がってゆく貴重な何かを、子供は獲得できないのだろうと思います。その機会を失ってしまうことを考えると、思考系ドリルをやるうえでは、本末転倒な気がしてきます。

「提示をして放置する」というのも、ありかもしれません。

【子供が得意なパズルテーマ】それは、どんどん進めましょう

一冊のドリルに様々なパズルテーマが混在していることが良くあります。そして、「このパズルはできる」「でもこのパズル」は苦手ということがままあります。

そのような時、ドリルの問題を完遂してから進もうと思うことがあります。しかし、得意なパズルテーマは、次ステップのドリルで、存分に取り組んでもらって良いと思います。

もちろん、苦手または解けないパズル問題は、そのまま継続して取り組むわけですが、全てのドリル問題完遂を待つこともないでしょう。考える時間は、どんどん創ってゆきましょう。

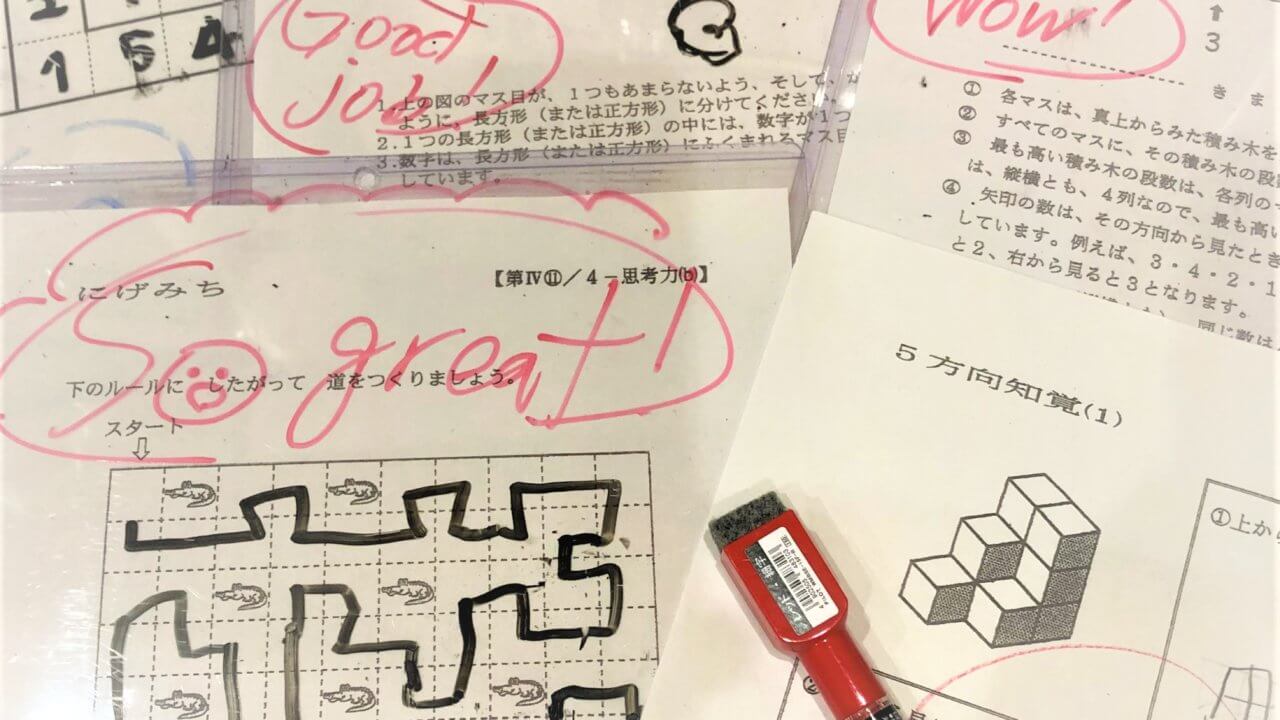

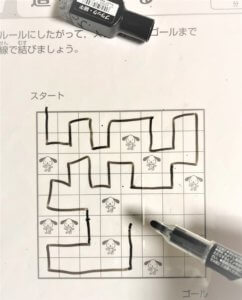

【思考系パズルはトライ&エラーの繰り返し】クリアケースを使ってドリルを進めましょう

ドリルの多くは紙版ですので、この紙をコピーして、繰り返し提示するご家庭が多いと思います。

書き取りなどの練習をするためのドリルは、それで良いのですが、いかんせん思考系ドリルの場合は、トライ&エラーを多く繰り返します。そのため、「消す」作業が簡単なほうが、時間的な効率があがります。「ただ消すだけ」なのですが、取り組めば取り組むほど、積もり積もって結構な時間浪費となるのです。(しかも子どもの力ではうまく消えない)

そこで、市販のクリアケースの中に、(コピーまたは原本の)問題用紙を入れ、ホワイトボード用のペンを使って回答しましょう。書いたインクは、ペンのキャップと一体化したクリーナー、ティッシュや指などでも消せます。

- クリアケースにコピーした問題を入れます。

- 簡単に消せて書き直せる方法を用意してあげましょう。

クリアケースに書く際のペンについては、市販の水性ペンでも代用できると思いますが、なかには、よく消えない、消しずらいものがあります。また、100均のペンでは、インクが薄かったりすることもあります。長く使うことを考えると、ボード用のペンが良いかもしれません。参考までに、私が使用しているものを記載します。

- インクが変えられるタイプのペンがおススメ。「細め」のペンが3色程度あると良いと思います。

- 子供のモチベーションに影響する「〇つけ」「ご褒美の絵」の記入にも役立ちます。

もちろん、上記以外に、良いボードペンがあるかもしれません。ぜひご自身に合ったものをお選びください。

【あくまで私が思う】子供の思考系ドリルを選択する時のポイント3つ

ドリルに記載の対象年齢は、あくまで目安に

どのドリルにも、大抵、目安となる対象年齢が記載されています。おおかた「5歳以降から小学生全学年を対象」というように、幅広く設定してあると思います。しかし、このドリルの対象年齢は、あくまで目安で良いと思います。

それよりも、そのドリル・パズルが子供に適しているかどうかを、よくチェックしましょう。

お子さんのその時の状態が、ドリルに適しているかは、最初の数問に取り組んでもらうことでわかるでしょう。パズル問題のルールが理解できるようであれば、そのドリルを開始できるスタートラインに立っていると考えて良いと思います。

「パズルのルール理解」には、数の概念理解が含まれている場合もあります。これらの理解が未だできていない場合は、まずはそちらを先に取り組みましょう、ということですね。

ドリルを開始しようとする時点で、ルールを理解できる発達状況にあれば、後は問題の難易度を調整しましょう。子供に合うステップを用意すれば、対象年齢前からでも、少しずつステップを上りはじめるでしょう。

「パズルのルール理解」が難しいように感じたら、パズルのルールを慣れるためのドリルを選ぶのも一手

思考系ドリル、パズルのドリルはひとつではありません。たまたま閲覧したパズル問題が、難しいこともあります。また、ドリルに掲載されているルール説明が、単に簡素でわかりにくい場合もあります。

もし、お子さんにルールを理解できる力があるはずと踏む場合は、パズルのルール理解と問題に慣れる目的でドリルを選ぶのが良いかもしれません。そんなドリル、世の中にあります。(私は、そのようなドリルを使って、子供と取り組んできています。)

そして、パズルのルールや問題に慣れたら、問題中心のドリルにチャレンジしてみましょう。

子供がパズルに慣れてきたら、難易度が少し高めのドリルを進めたいところです

「当人が少し難しそうにしているドリル」は、良いドリルだと思います。そのため、良いドリルとは、人によって違うともいえるでしょう。巷で好評のドリルでも、当人にとって簡単過ぎる場合は、良いドリルとはいえないのではないでしょうか。

あくまで私の感覚ですと、少し難しい問題というのは、「解ける時もあれば、なかなか解けない時もある」問題。また、「10分から30分くらい考えてやっとできる」などが目安になっています。

そのような、少し難しい問題が簡単に解けるようになれば、問題の難易度を高め、思考する時間を伸ばし、思考力を伸ばしてゆきましょう。

もし、何かと問題が難しく、自信を無くしそうであれば、他のプリントワークや知育活動で調整しましょう。子供のモチベーション管理は、知育活動を進めるうえで大事ですから。

なお、知育活動の進め方が腹落ちする(かもしれない)本を、下記にご紹介します。参考になれば良いのですが。

以上、皆さまの参考になれば幸いです。